Schlierenfotografie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Physik und ihre Didaktik Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

<div class="large-7 columns> | <div class="large-7 columns> | ||

Die Schlierenfotografie ist eine optische Technik, die es ermöglicht, Strömungen und Unterschiede in der Brechung von Licht sichtbar zu machen. Diese Methode wird oft verwendet, um die Ausbreitung von Gasen oder Flüssigkeiten zu visualisieren und Phänomene wie Temperaturunterschiede, Dichteschwankungen oder Druckänderungen darzustellen. | |||

Das Grundprinzip der Schlierenfotografie beruht auf der Tatsache, dass Lichtstrahlen beim Übergang durch Medien mit unterschiedlichen optischen Dichten gebrochen werden. Wenn eine Strömung vorliegt, verändert sich die optische Dichte des Mediums, und dies führt zu einer Ablenkung des Lichts. Die Änderung der Lichtintensität wird dann auf einem Fotoschirm oder einem anderen Detektor sichtbar gemacht. | Das Grundprinzip der Schlierenfotografie beruht auf der Tatsache, dass Lichtstrahlen beim Übergang durch Medien mit unterschiedlichen optischen Dichten gebrochen werden. Wenn eine Strömung vorliegt, verändert sich die optische Dichte des Mediums, und dies führt zu einer Ablenkung des Lichts. Die Änderung der Lichtintensität wird dann auf einem Fotoschirm oder einem anderen Detektor sichtbar gemacht. | ||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

</div> | </div> | ||

<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||

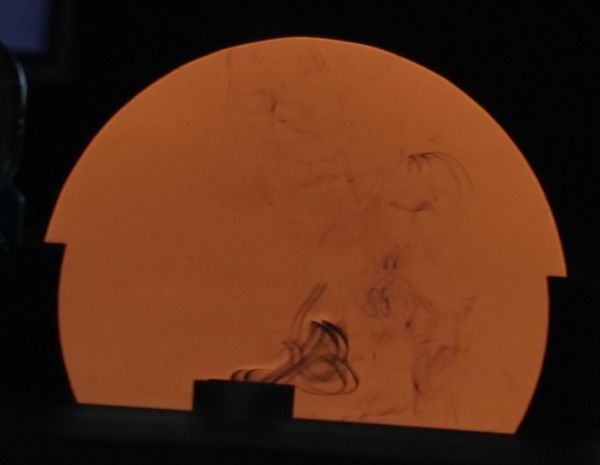

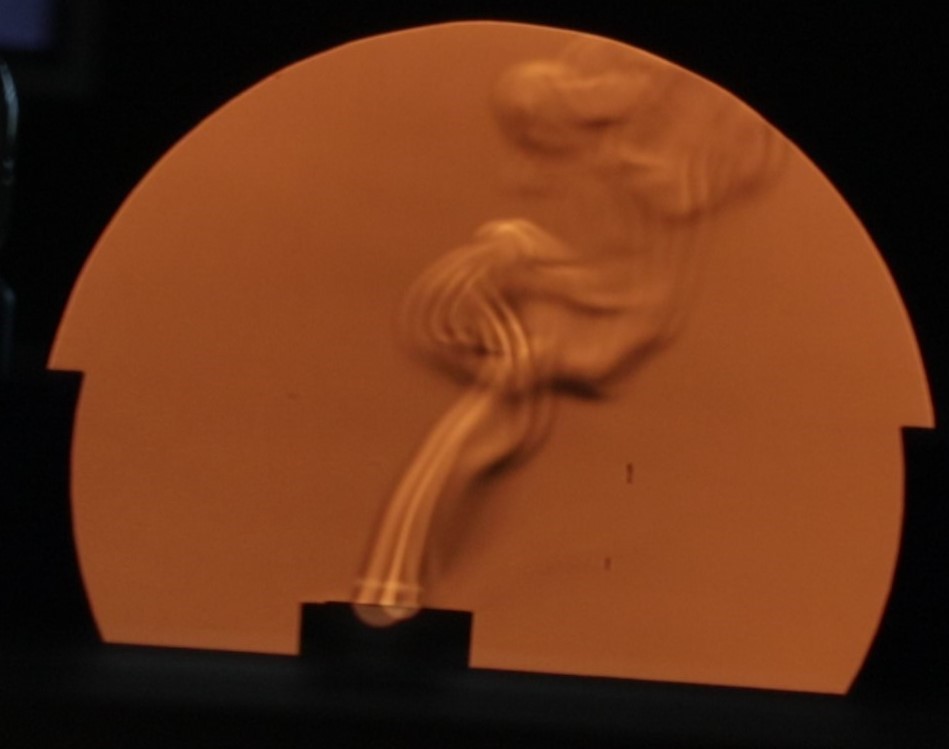

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie. | [[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Streichholz.gif|800px|thumb|center||Schlieren eines Streichholzes bei der Entzündung.]] | ||

</div> | </div> | ||

</div> | </div> | ||

__INHALTSVERZEICHNIS__ | |||

= Theoretische Zusammenfassung = | |||

Das Snelliussche Brechungsgesetz beschreibt das Verhalten von Licht beim Übergang zwischen zwei transparenten Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes <math>n_1</math> bzw. <math>n_2</math>. Es beschreibt, wie der Einfallswinkel <math>\alpha_1</math> (der Winkel zwischen der einfallenden Lichtstrahlung und dem Lot zur Grenzfläche) und der Brechungswinkel <math>\alpha_2</math> (der Winkel zwischen der gebrochenen Lichtstrahlung und dem Lot zur Grenzfläche) zueinander in Beziehung stehen. Es gilt | |||

:<math> | |||

n_1 \cdot \sin(\alpha_1) = n_2 \cdot \sin(\alpha_2). | |||

</math> | |||

Ein Spiegel mit großer Brennweite kann nun verwendet werden, um eine punktförmige Lichtquelle auf einer Rasierklingenkante zu fokussieren, welche als Lichtblock dient. Direkt hinter der Kante befindet sich eine Kamera, mit der ein Testobjekt unmittelbar vor dem Spiegel im "Testbereich" betrachtet wird. Ändert sich der Brechungsindex der Luft im Testbereich (beispielweise durch Dichteschwankungen), wird das Bild der Punktlichtquelle leicht abgelenkt. Wird es über den Rand des Lichtblocks hinaus abgelenkt, erscheint das zusätzlich in die Kamera einfallende Licht als Lichtstreifen, das aus dem Bereich stammt, in dem sich der Brechungsindex geändert hat. Dies ist der sogenannte Schliereneffekt. | |||

Die Helligkeit des Schliereneffekts ist proportional zum Ausmaß der Brechungsänderung; je größer die Brechungsänderung, desto größer die Ablenkung des punktförmigen Lichtbilds, was dazu führt, dass mehr Licht über den Rand des Lichtblocks gelangt. Grundsätzlich sind Änderungen der Dichte für Änderungen der Refraktivität <math>(n - 1)</math> verantwortlich, wobei <math>n</math> der Brechungsindex ist. Für Luft und andere Gase gibt es eine einfache lineare Beziehung zwischen dem Brechungsindex und der Gasdichte <math>\rho</math>, nämlich | |||

:<math> | |||

n-1 =k \cdot \rho, | |||

</math> | |||

wobei <math>k</math> der Gladstone-Dale-Koeffizient ist, welcher über den größten Teil des sichtbaren Spektrums nahezu konstant ist. Sein Wert für Luft beträgt etwa <math>2,3\cdot 10^{-4} m^3/kg</math>. | |||

= Didaktischer Rahmen = | = Didaktischer Rahmen = | ||

| Zeile 30: | Zeile 41: | ||

== Fachdidaktische Zielsetzung == | == Fachdidaktische Zielsetzung == | ||

Beeindruckende Veranschaulichung physikalischer Phänomene: <br> | |||

Die Schlierenfotografie kann dazu dienen, abstrakte Konzepte der Optik und der Strömungsmechanik anschaulich zu vermitteln. Durch die visuelle Darstellung von Lichtbrechung und Strömungsdynamik können Schülerinnen und Schüler besser verstehen, wie sich Licht verhält und wie es verwendet werden kann, um Informationen über Strömungen zu gewinnen. | |||

Kreativität beim Experimentieren: <br> | |||

Die Schlierenfotografie bietet Raum für kreatives Experimentieren, beispielsweise durch die Untersuchung verschiedener Strömungsquellen aus dem Alltag. Dies ermutigt die Schülerinnen und Schüler dazu, eigene Fragestellungen zu entwickeln. | |||

== Nötige Vorkenntnisse == | == Nötige Vorkenntnisse == | ||

| Zeile 38: | Zeile 52: | ||

== Mögliche Schülerschwierigkeiten == | == Mögliche Schülerschwierigkeiten == | ||

Die Optik und die Strömungsmechanik, die hinter der Schlierenfotografie stehen, können für Schülerinnen und Schüler abstrakt und schwer zu verstehen sein. Die Vorstellung von Lichtbrechung und Strömungen in Medien kann anfangs herausfordernd sein. | |||

Bei der eigenständigen Schlierenfotografie können Schülerinnen und Schüler auf experimentelle Schwierigkeiten stoßen, wie z. B. die Ausrichtung der optischen Komponenten, die richtige Fokussierung oder die Wahl geeigneter Medien, um klare Ergebnisse zu erzielen. Schülerinnen und Schüler könnten außerdem Schwierigkeiten haben, den Aufbau und die Funktionsweise der Schlierenfotografie überhaupt zu verstehen, insbesondere die Rolle von optischen Komponenten wie Linsen, Spiegeln und Lichtquellen. | |||

Das Verständnis der Schlierenfotografie kann auch von vorhandenem Vorwissen in den Bereichen Optik (insbesondere Licht) und Strömungsmechanik (kaum in der Schule behandelt) abhängen. Schülerinnen und Schüler, die noch keine Erfahrung mit diesen Themen haben, könnten möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigen. | |||

== Schülervorstellungen, die hier relevant werden == | == Schülervorstellungen, die hier relevant werden == | ||

Schülerinnen und Schüler könnten das Strahlenmodell verwenden, um Licht als tatsächliche Teilchen oder "Lichtstrahlen" wahrzunehmen, die sich in geraden Linien ausbreiten und die Objekte direkt treffen, anstatt Licht als elektromagnetische Wellen zu verstehen. Die abgebildeten Schlieren könnten lediglich als Schatten von Luftteilchen etc. interpretiert werden. | |||

| Zeile 50: | Zeile 69: | ||

|- | |- | ||

! style="width: 50%"|Klassenstufe | ! style="width: 50%"|Klassenstufe | ||

| | | 7/8 | ||

|- | |- | ||

! style="width: 50%"|Kategorie | ! style="width: 50%"|Kategorie | ||

| | | Lichtbrechung, Fotografie | ||

|- | |- | ||

! style="width: 50%"|Einordnung in den Bildungsplan von BW | ! style="width: 50%"|Einordnung in den Bildungsplan von BW | ||

| | | 3.2.2 Optik und Akustik | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| Zeile 82: | Zeile 101: | ||

<div class="large-8 columns"> | <div class="large-8 columns"> | ||

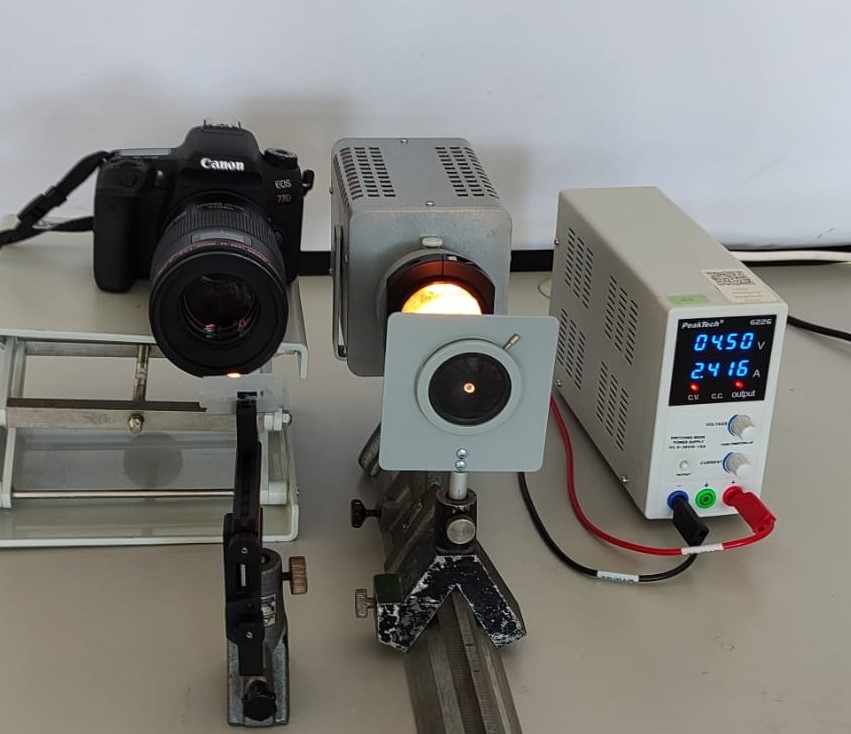

; Schritt 1 : Zunächst werden die Lampe, die Linse und die Lochblende auf der optischen Bank in dieser Reihenfolge angeordnet, um eine punktförmige Lichtquelle zu erhalten. Dafür muss sich die Lochblende in der Brennebene der Linse befinden, was mit Hilfe des Schirms realisiert werden kann. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Bauteile alle auf einer gemeinsamen Höhe sind und diese Höhe sollte dem Mittelpunkt des Spiegels entsprechend. Anschließend kann die Lampe mit | ; Schritt 1 : Zunächst werden die Lampe, die Linse und die Lochblende auf der optischen Bank in dieser Reihenfolge angeordnet, um eine punktförmige Lichtquelle zu erhalten. Dafür muss sich die Lochblende in der Brennebene der Linse befinden, was mit Hilfe des Schirms realisiert werden kann. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Bauteile alle auf einer gemeinsamen Höhe sind und diese Höhe sollte dem Mittelpunkt des Spiegels entsprechend. Anschließend kann die Lampe mit dem Kabel angeschlossen und angeschaltet werden. | ||

; Schritt 2: Nun wird der Parabolspiegel im Abstand seiner doppelten Brennweite von der Lochblende und die Rasierklinge | ; Schritt 2: Nun wird der Parabolspiegel im Abstand seiner doppelten Brennweite von der Lochblende und die Rasierklinge möglichst neben der Lochblende platziert. Ziel ist es nun über Drehen und Verschieben des Spiegels und/oder der Rasierklinge das gebündelte, reflektierte Licht auf die Rasierklinge zu bringen, sodass jeweils etwa die Hälfte des Lichtbündels die Klinge passiert bzw. diese bestrahlt. Hierbei kann auch wieder der Schirm hilfreich sein und außerdem lohnt es sich, die Lampe heller zu stellen, um auch in einem helleren Raum das reflektierte Licht besser justieren zu können. | ||

</div> | </div> | ||

<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||

| Zeile 90: | Zeile 109: | ||

</div> | </div> | ||

; Schritt 3: Abschließend kann nun entweder der Schirm hinter die Rasierklinge gestellt werden, um die Strömungen zu veranschaulichen oder eben eine Kamera mit Hilfe der Hebebühne auf die Höhe der Rasierklinge gebracht werden, um die Strömungen fotografieren zu können. Dafür wird das Objekt (brennendes Teelicht, etc.) direkt vor den Spiegel platziert und die Kamera so eingestellt, dass sie dieses Objekt fokussiert. | ; Schritt 3: Abschließend kann nun entweder der Schirm hinter die Rasierklinge gestellt werden, um die Strömungen zu veranschaulichen oder eben eine Kamera mit Hilfe der Hebebühne auf die Höhe der Rasierklinge gebracht werden, um die Strömungen fotografieren zu können. Dafür wird das Objekt (brennendes Teelicht, etc.) direkt vor den Spiegel platziert und die Kamera so eingestellt, dass sie dieses Objekt fokussiert. | ||

== Versuchsdurchführung == | == Versuchsdurchführung == | ||

Nun können Bilder und Videos der jeweiligen Strömungen der verschiedenen Objekte gemacht werden. Je näher die Rasierklinge an der Lochblende platziert ist, umso höher ist die Chance, dass sich Objekt und Abbild überlappen und man die Schlieren ideal fotografieren kann. Durch entsprechende Ausdehnung der Kamera oder der Lampe ist dies aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Anschließend kann mit der Helligkeit der Lampe oder auch mit den Einstellungen der Kamera experimentiert werden, um möglichst kontrastreiche Bilder und Videos aufzunehmen. | Nun können Bilder und Videos der jeweiligen Strömungen der verschiedenen Objekte gemacht werden. Je näher die Rasierklinge an der Lochblende platziert ist, umso höher ist die Chance, dass sich Objekt und Abbild überlappen und man die Schlieren ideal fotografieren kann. Durch entsprechende Ausdehnung der Kamera oder der Lampe ist dies aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Anschließend kann mit der Helligkeit der Lampe oder auch mit den Einstellungen der Kamera (insbesondere dem Weißabgleich) experimentiert werden, um möglichst kontrastreiche Bilder und Videos aufzunehmen. | ||

== Auswertung == | == Auswertung == | ||

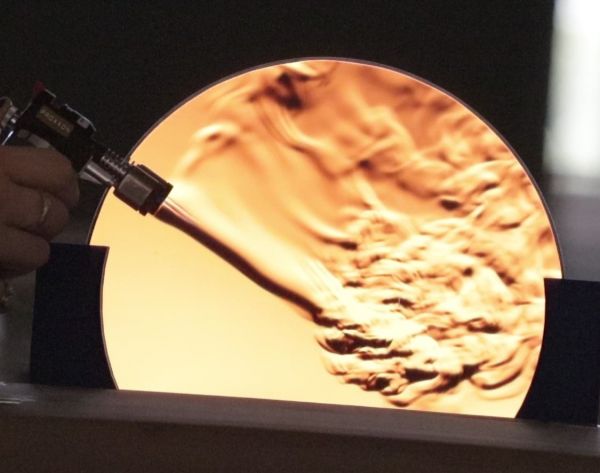

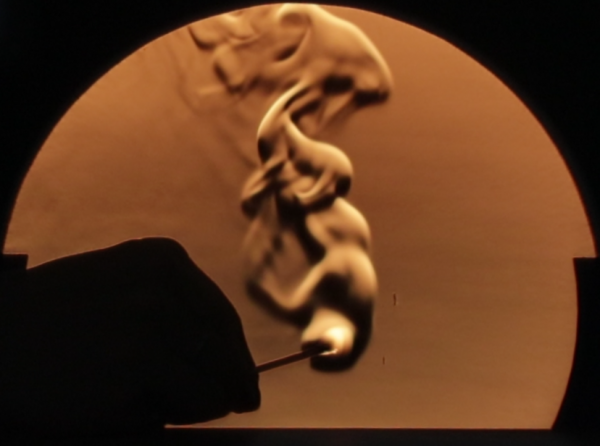

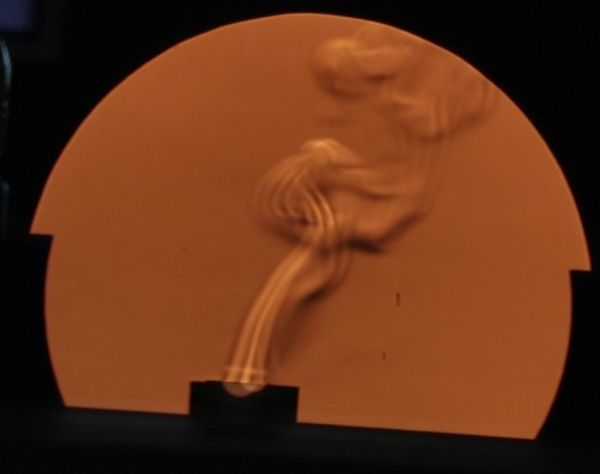

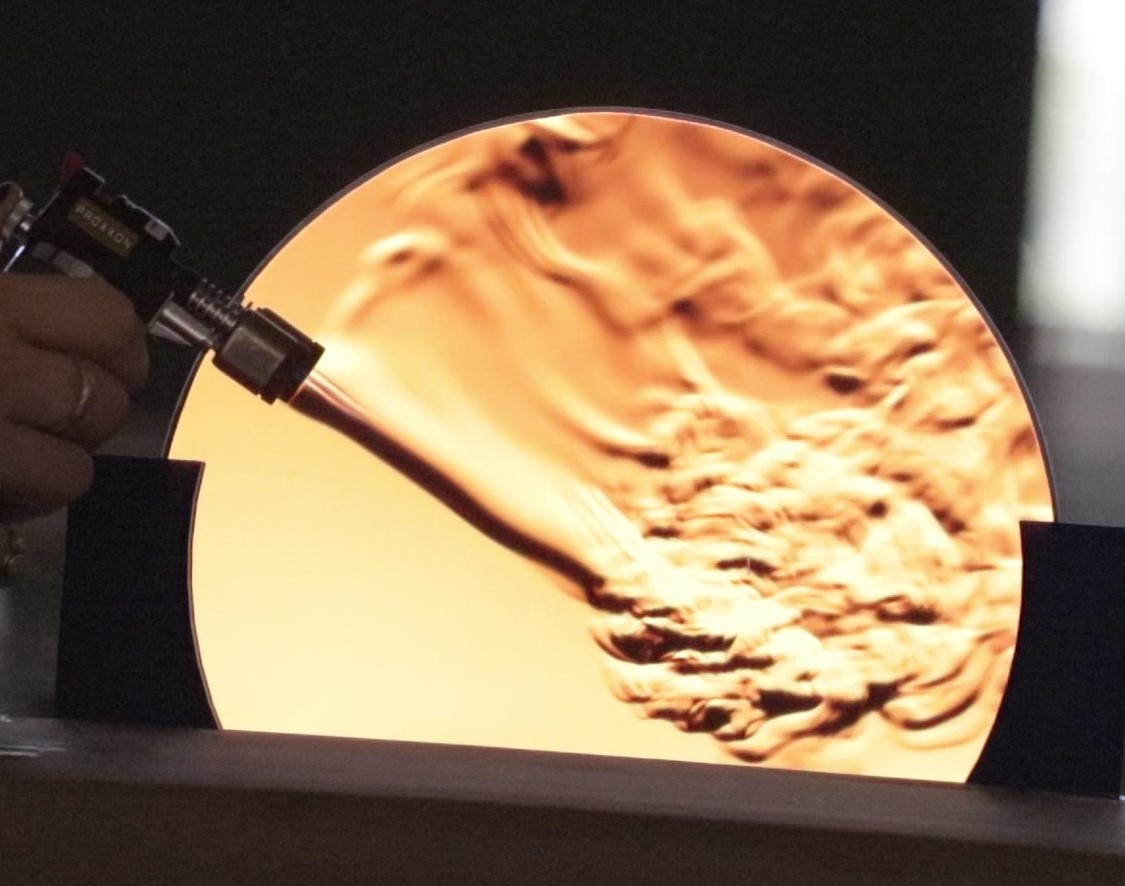

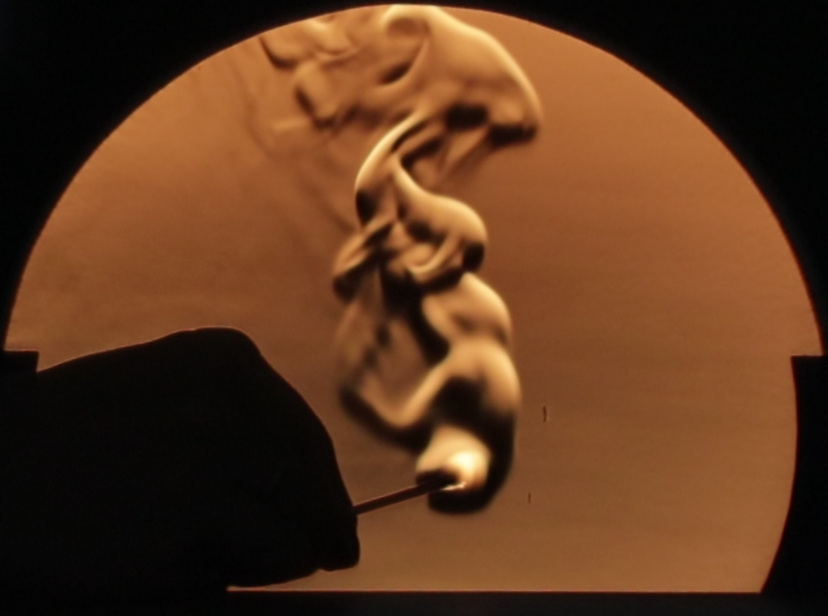

Im Folgenden sind einige Bilder verschiedener Strömungen zu sehen. | |||

<div class="large-4 rows"> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Brenner.gif|600px|thumb|center||Schlieren eines Brenners.]] | |||

: | [[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Gasbrenner.jpg|600px|thumb|center||Schlierenfotografie eines Gasbrenners.]] | ||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Streichholz.gif|600px|thumb|center||Schlieren eines Streichholzes.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie.png|600px|thumb|center||Schlierenfotografie eines Streichholzes.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Feuerzeug.gif|600px|thumb|center||Schlieren eines Feuerzeugs.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Feuerzeuggas.png|600px|thumb|center||Schlierenfotografie des Gasstroms eines Feuerzeugs.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Feuerzeug an.png|600px|thumb|center||Schlierenfotografie eines entzündeten Feuerzeugs.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Teelicht an.jpg|600px|thumb|center||Schlierenfotografie eines brennenden Teelichts.]] | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Teelicht aus.jpg|600px|thumb|center||Schlierenfotografie eines gerade ausgepusteten Teelichts.]] | |||

</div> | |||

</div> | |||

== Fehlerabschätzung == | == Fehlerabschätzung == | ||

== Mögliche Probleme und ihre Lösungen == | == Mögliche Probleme und ihre Lösungen == | ||

Es ist wichtig, darauf zu achten, eine scharfe Abbildung auf Rasierklinge zu erzeugen. Die dahinter befindliche Kamera sollte die Spiegelebene fokussieren. Die beobachteten Gegenstände sind möglichst nah an dieser zu positionieren, um einigermaßen scharfe Bilder aufnehmen zu können, bei denen das Spiegelbild zusätzlich kaum sichtbar ist. | |||

== Sicherheitshinweise == | == Sicherheitshinweise == | ||

Bei diesem Experiment stellen lediglich die Rasierklinge, sowie die brennenden Elemente, sofern solche beobachtet werden, ein etwas größeres Risiko dar. Da dies aber größtenteils trotzdem Alltagsgegenstände sind, ist das Experiment problemlos mit Schüler:innen durchzuführen. Bei der Verwendung intensiveren Lichtquellen in der Schlierenfotografie ist es wichtig, Schüler:innen darauf hinzuweisen, nicht direkt in den gebündelten Lichtstrahl zu blicken. | |||

= Fotos = | = Fotos = | ||

<br> | |||

<div class="row"> | |||

<div class="large-4 large-centered columns"> | <div class="large-4 large-centered columns"> | ||

<ul class="example-orbit" data-orbit> | <ul class="example-orbit" data-orbit> | ||

<li> | <li> | ||

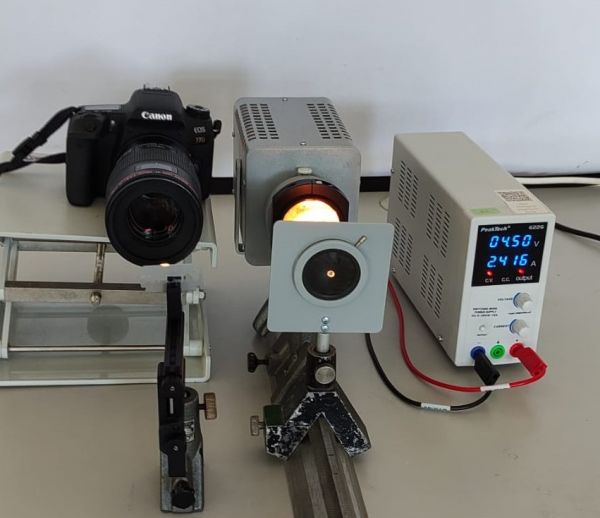

[[Datei: | [[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Versuchsaufbau komplett.jpg|slide 1]] | ||

<div class="orbit-caption"> | |||

Kompletter Versuchsaufbau | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Versuchsaufbau 1.jpg|slide 2]] | |||

<div class="orbit-caption"> | |||

Versuchsaufbau der Lichtquelle, Rasierklinge und Kamera im Detail. | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Gasbrenner.jpg|slide 3]] | |||

<div class="orbit-caption"> | |||

Schlierenfotografie eines Gasbrenners. | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie.png|slide 4]] | |||

<div class="orbit-caption"> | |||

Schlierenfotografie eines Streichholzes. | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Teelicht an.jpg|slide 5]] | |||

<div class="orbit-caption"> | |||

Schlierenfotografie eines brennenden Teelichts. | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Feuerzeug an.png|slide 6]] | |||

<div class="orbit-caption"> | |||

Schlierenfotografie eines entzündeten Feuerzeugs. | |||

</div> | |||

</li> | |||

<li> | |||

[[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Feuerzeug.gif|slide 7]] | |||

<div class="orbit-caption"> | <div class="orbit-caption"> | ||

Schlierenfotografie eines Feuerzeugs im zeitlichen Verlauf. | |||

</div> | </div> | ||

</li> | </li> | ||

<li> | <li> | ||

[[Datei: | [[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Brenner.gif|slide 8]] | ||

<div class="orbit-caption"> | <div class="orbit-caption"> | ||

Schlierenfotografie eines Brenners im zeitlichen Verlauf. | |||

</div> | </div> | ||

</li> | </li> | ||

<li> | <li> | ||

[[Datei: | [[Datei:EXP Fotografie Schlierenfotografie Streichholz.gif|slide 9]] | ||

<div class="orbit-caption"> | <div class="orbit-caption"> | ||

Schlierenfotografie eines Streichholzes im zeitlichen Verlauf. | |||

</div> | </div> | ||

</li> | </li> | ||

| Zeile 158: | Zeile 209: | ||

https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | ||

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | ||

|} | |||

{| | |||

Harvard University: | |||

https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/presentations/schlieren-optics | |||

|} | |} | ||

Aktuelle Version vom 21. Juli 2023, 19:29 Uhr

Die Schlierenfotografie ist eine optische Technik, die es ermöglicht, Strömungen und Unterschiede in der Brechung von Licht sichtbar zu machen. Diese Methode wird oft verwendet, um die Ausbreitung von Gasen oder Flüssigkeiten zu visualisieren und Phänomene wie Temperaturunterschiede, Dichteschwankungen oder Druckänderungen darzustellen.

Das Grundprinzip der Schlierenfotografie beruht auf der Tatsache, dass Lichtstrahlen beim Übergang durch Medien mit unterschiedlichen optischen Dichten gebrochen werden. Wenn eine Strömung vorliegt, verändert sich die optische Dichte des Mediums, und dies führt zu einer Ablenkung des Lichts. Die Änderung der Lichtintensität wird dann auf einem Fotoschirm oder einem anderen Detektor sichtbar gemacht.

Die Schlierenfotografie kann in verschiedenen Anwendungen nützlich sein, wie z. B. in der Aerodynamik, um den Luftstrom um ein Objekt, wie ein Flugzeug oder eine Rakete, zu untersuchen. Auch in der Strömungsmechanik und der Untersuchung von Wärmeübertragungsprozessen kommt die Technik zum Einsatz, um Veränderungen in Gas- oder Flüssigkeitsströmungen darzustellen.

Theoretische Zusammenfassung

Das Snelliussche Brechungsgesetz beschreibt das Verhalten von Licht beim Übergang zwischen zwei transparenten Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes bzw. . Es beschreibt, wie der Einfallswinkel (der Winkel zwischen der einfallenden Lichtstrahlung und dem Lot zur Grenzfläche) und der Brechungswinkel (der Winkel zwischen der gebrochenen Lichtstrahlung und dem Lot zur Grenzfläche) zueinander in Beziehung stehen. Es gilt

Ein Spiegel mit großer Brennweite kann nun verwendet werden, um eine punktförmige Lichtquelle auf einer Rasierklingenkante zu fokussieren, welche als Lichtblock dient. Direkt hinter der Kante befindet sich eine Kamera, mit der ein Testobjekt unmittelbar vor dem Spiegel im "Testbereich" betrachtet wird. Ändert sich der Brechungsindex der Luft im Testbereich (beispielweise durch Dichteschwankungen), wird das Bild der Punktlichtquelle leicht abgelenkt. Wird es über den Rand des Lichtblocks hinaus abgelenkt, erscheint das zusätzlich in die Kamera einfallende Licht als Lichtstreifen, das aus dem Bereich stammt, in dem sich der Brechungsindex geändert hat. Dies ist der sogenannte Schliereneffekt.

Die Helligkeit des Schliereneffekts ist proportional zum Ausmaß der Brechungsänderung; je größer die Brechungsänderung, desto größer die Ablenkung des punktförmigen Lichtbilds, was dazu führt, dass mehr Licht über den Rand des Lichtblocks gelangt. Grundsätzlich sind Änderungen der Dichte für Änderungen der Refraktivität verantwortlich, wobei der Brechungsindex ist. Für Luft und andere Gase gibt es eine einfache lineare Beziehung zwischen dem Brechungsindex und der Gasdichte , nämlich

wobei der Gladstone-Dale-Koeffizient ist, welcher über den größten Teil des sichtbaren Spektrums nahezu konstant ist. Sein Wert für Luft beträgt etwa .

Didaktischer Rahmen

Fachdidaktische Zielsetzung

Beeindruckende Veranschaulichung physikalischer Phänomene:

Die Schlierenfotografie kann dazu dienen, abstrakte Konzepte der Optik und der Strömungsmechanik anschaulich zu vermitteln. Durch die visuelle Darstellung von Lichtbrechung und Strömungsdynamik können Schülerinnen und Schüler besser verstehen, wie sich Licht verhält und wie es verwendet werden kann, um Informationen über Strömungen zu gewinnen.

Kreativität beim Experimentieren:

Die Schlierenfotografie bietet Raum für kreatives Experimentieren, beispielsweise durch die Untersuchung verschiedener Strömungsquellen aus dem Alltag. Dies ermutigt die Schülerinnen und Schüler dazu, eigene Fragestellungen zu entwickeln.

Nötige Vorkenntnisse

Den SuS ist das Snellius'sche Brechungsgesetz sowie das Strahlenmodell des Lichts bekannt.

Mögliche Schülerschwierigkeiten

Die Optik und die Strömungsmechanik, die hinter der Schlierenfotografie stehen, können für Schülerinnen und Schüler abstrakt und schwer zu verstehen sein. Die Vorstellung von Lichtbrechung und Strömungen in Medien kann anfangs herausfordernd sein.

Bei der eigenständigen Schlierenfotografie können Schülerinnen und Schüler auf experimentelle Schwierigkeiten stoßen, wie z. B. die Ausrichtung der optischen Komponenten, die richtige Fokussierung oder die Wahl geeigneter Medien, um klare Ergebnisse zu erzielen. Schülerinnen und Schüler könnten außerdem Schwierigkeiten haben, den Aufbau und die Funktionsweise der Schlierenfotografie überhaupt zu verstehen, insbesondere die Rolle von optischen Komponenten wie Linsen, Spiegeln und Lichtquellen.

Das Verständnis der Schlierenfotografie kann auch von vorhandenem Vorwissen in den Bereichen Optik (insbesondere Licht) und Strömungsmechanik (kaum in der Schule behandelt) abhängen. Schülerinnen und Schüler, die noch keine Erfahrung mit diesen Themen haben, könnten möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigen.

Schülervorstellungen, die hier relevant werden

Schülerinnen und Schüler könnten das Strahlenmodell verwenden, um Licht als tatsächliche Teilchen oder "Lichtstrahlen" wahrzunehmen, die sich in geraden Linien ausbreiten und die Objekte direkt treffen, anstatt Licht als elektromagnetische Wellen zu verstehen. Die abgebildeten Schlieren könnten lediglich als Schatten von Luftteilchen etc. interpretiert werden.

| Klassenstufe | 7/8 |

|---|---|

| Kategorie | Lichtbrechung, Fotografie |

| Einordnung in den Bildungsplan von BW | 3.2.2 Optik und Akustik |

Versuchsanleitung

Benötigtes Material

- Labornetzgerät PeakTech 6226

- Kaltgerätekabel sowie 2 Experimentierkabel

- 12V-Lampe

- optische Bank mit entsprechendem Stativmaterial

- Linse

- Lochblende

- Parabolspiegel mit 3D-gedruckter Halterung

- Rasierklinge mit Halterung

- Spiegelreflexkamera Canon 77D mit Makroobjektiv Canon EF 100mm

- Höhenverstellbares Stativ oder Hebebühne für die Kamera

- Schirm

- Strömungsobjekt (Teelicht, Feuerzeug, Streichholz etc.)

Versuchsaufbau

- Schritt 1

- Zunächst werden die Lampe, die Linse und die Lochblende auf der optischen Bank in dieser Reihenfolge angeordnet, um eine punktförmige Lichtquelle zu erhalten. Dafür muss sich die Lochblende in der Brennebene der Linse befinden, was mit Hilfe des Schirms realisiert werden kann. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Bauteile alle auf einer gemeinsamen Höhe sind und diese Höhe sollte dem Mittelpunkt des Spiegels entsprechend. Anschließend kann die Lampe mit dem Kabel angeschlossen und angeschaltet werden.

- Schritt 2

- Nun wird der Parabolspiegel im Abstand seiner doppelten Brennweite von der Lochblende und die Rasierklinge möglichst neben der Lochblende platziert. Ziel ist es nun über Drehen und Verschieben des Spiegels und/oder der Rasierklinge das gebündelte, reflektierte Licht auf die Rasierklinge zu bringen, sodass jeweils etwa die Hälfte des Lichtbündels die Klinge passiert bzw. diese bestrahlt. Hierbei kann auch wieder der Schirm hilfreich sein und außerdem lohnt es sich, die Lampe heller zu stellen, um auch in einem helleren Raum das reflektierte Licht besser justieren zu können.

- Schritt 3

- Abschließend kann nun entweder der Schirm hinter die Rasierklinge gestellt werden, um die Strömungen zu veranschaulichen oder eben eine Kamera mit Hilfe der Hebebühne auf die Höhe der Rasierklinge gebracht werden, um die Strömungen fotografieren zu können. Dafür wird das Objekt (brennendes Teelicht, etc.) direkt vor den Spiegel platziert und die Kamera so eingestellt, dass sie dieses Objekt fokussiert.

Versuchsdurchführung

Nun können Bilder und Videos der jeweiligen Strömungen der verschiedenen Objekte gemacht werden. Je näher die Rasierklinge an der Lochblende platziert ist, umso höher ist die Chance, dass sich Objekt und Abbild überlappen und man die Schlieren ideal fotografieren kann. Durch entsprechende Ausdehnung der Kamera oder der Lampe ist dies aber nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Anschließend kann mit der Helligkeit der Lampe oder auch mit den Einstellungen der Kamera (insbesondere dem Weißabgleich) experimentiert werden, um möglichst kontrastreiche Bilder und Videos aufzunehmen.

Auswertung

Im Folgenden sind einige Bilder verschiedener Strömungen zu sehen.

Fehlerabschätzung

Mögliche Probleme und ihre Lösungen

Es ist wichtig, darauf zu achten, eine scharfe Abbildung auf Rasierklinge zu erzeugen. Die dahinter befindliche Kamera sollte die Spiegelebene fokussieren. Die beobachteten Gegenstände sind möglichst nah an dieser zu positionieren, um einigermaßen scharfe Bilder aufnehmen zu können, bei denen das Spiegelbild zusätzlich kaum sichtbar ist.

Sicherheitshinweise

Bei diesem Experiment stellen lediglich die Rasierklinge, sowie die brennenden Elemente, sofern solche beobachtet werden, ein etwas größeres Risiko dar. Da dies aber größtenteils trotzdem Alltagsgegenstände sind, ist das Experiment problemlos mit Schüler:innen durchzuführen. Bei der Verwendung intensiveren Lichtquellen in der Schlierenfotografie ist es wichtig, Schüler:innen darauf hinzuweisen, nicht direkt in den gebündelten Lichtstrahl zu blicken.

Fotos

-

Kompletter Versuchsaufbau

-

Versuchsaufbau der Lichtquelle, Rasierklinge und Kamera im Detail.

-

Schlierenfotografie eines Gasbrenners.

-

Schlierenfotografie eines Streichholzes.

-

Schlierenfotografie eines brennenden Teelichts.

-

Schlierenfotografie eines entzündeten Feuerzeugs.

-

Schlierenfotografie eines Feuerzeugs im zeitlichen Verlauf.

-

Schlierenfotografie eines Brenners im zeitlichen Verlauf.

-

Schlierenfotografie eines Streichholzes im zeitlichen Verlauf.

Literatur

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0