Kameramodell: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Physik und ihre Didaktik Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 73: | Zeile 73: | ||

== Schwierigkeiten und ihre Lösungen == | == Schwierigkeiten und ihre Lösungen == | ||

Eine fundamentaler Schwierigkeit, die sich gezeigt hat war die Auswahl der richtigen Software. Zuerst wurde versucht PyFirmata zu verwenden, jedoch stellte sich die Alternative, nämlich PySerial, als deutlich schnellere und unkompliziertere Variante heraus. Zudem erweist es den Vorteil, dass man später den Arduinoanteil von SuS programmieren lassen kann. | |||

Ein weiteres Problem waren defekte Kontakte im Steckbrett, sodass die Schaltung zwar richtig gesteckt war, jedoch dennoch nicht zu funktionieren schien. Behoben wurde das Problem durch das Spannungsmessen an jedem Kabel mithilfe eines Multimeters. | |||

= Fotos = | = Fotos = | ||

Version vom 20. Juli 2023, 09:25 Uhr

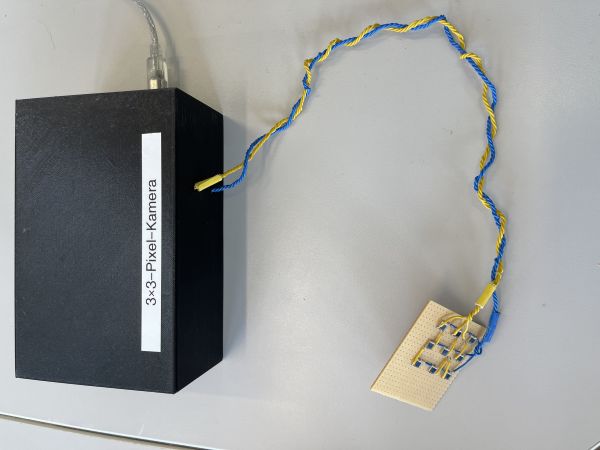

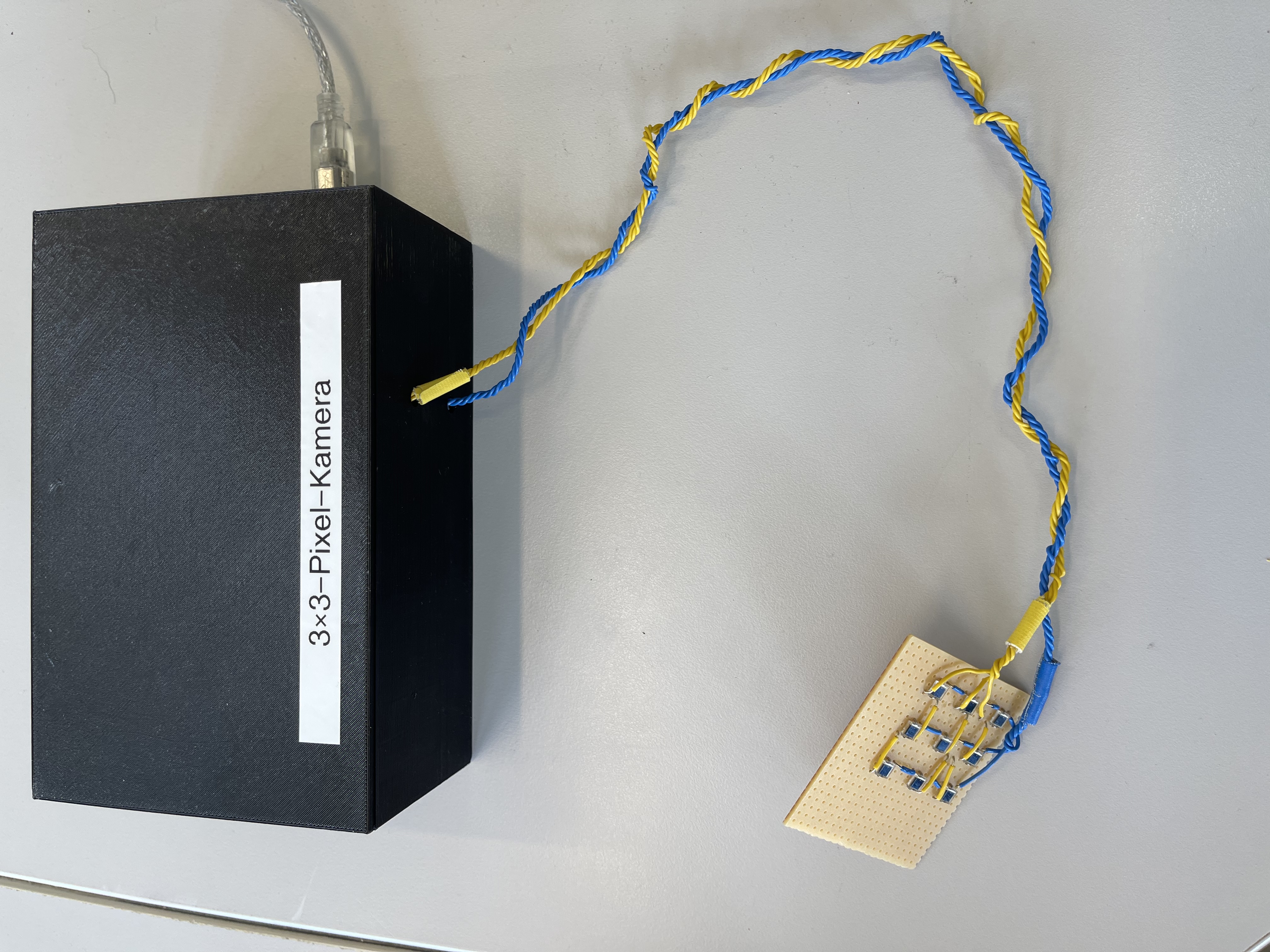

In diesem Projekt soll ein Aufbau reaisiert werden, der die Funktionsweise einer Kamera verdeutlicht. Hierfür soll eine Pixelmatrix aus 3x3 Pixeln aufgebaut werden.

Theoretischer Hintergrund

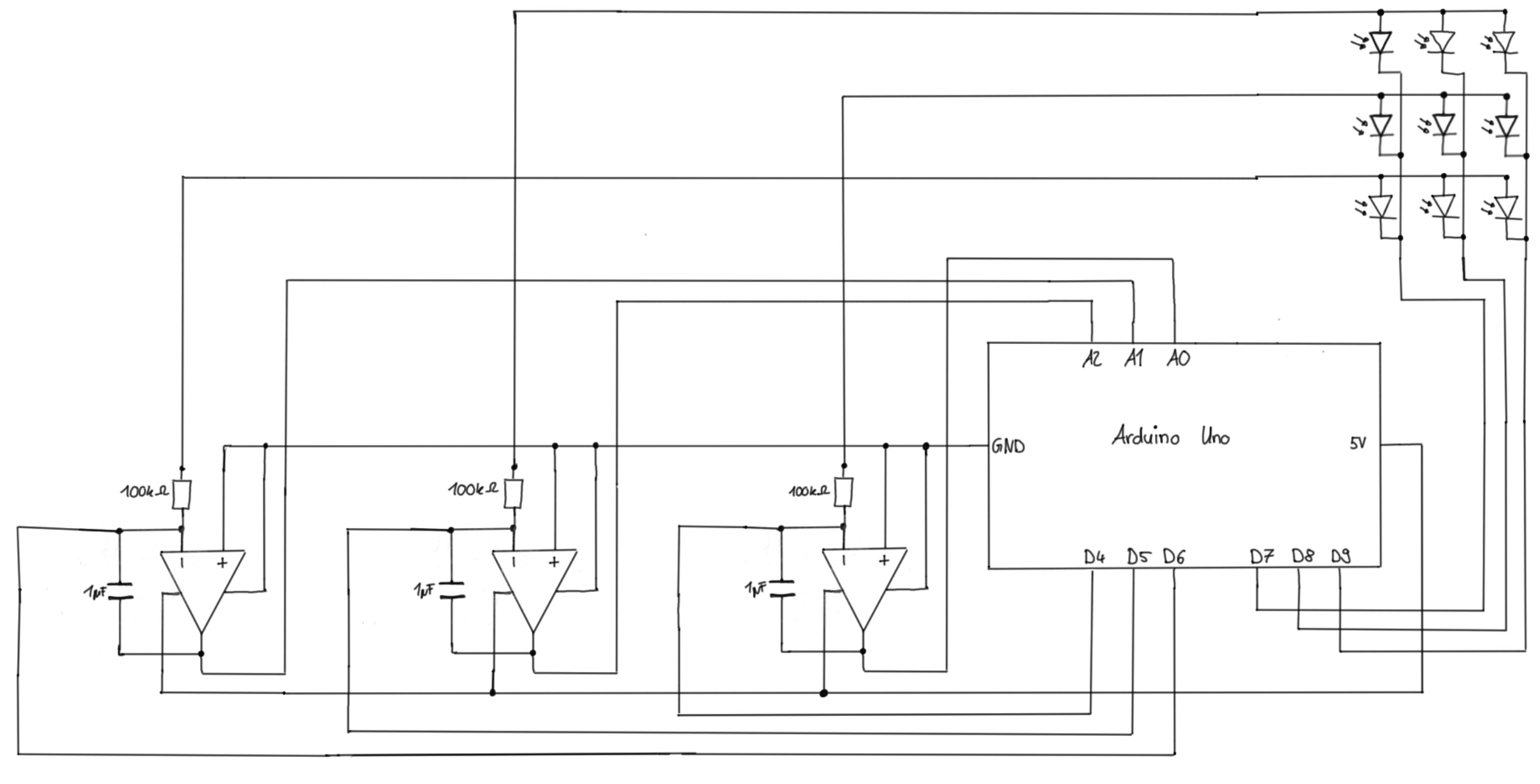

Für ein Verständnis des Verstärkerkonstrukts der 3x3 Pixelmatrix sollte der Aufbau und die Funktionsweise eines Operationsverstärker als Photodiodenverstärker bekannt sein. In dem Projekt wird der Operationsverstärker als Integrator verwendet, wodurch das Signal nicht nur aufgrund der Rückkoplug verstärkt wird, sondern auch direkt integriert.

Versuchsanleitung

Benötigtes Material

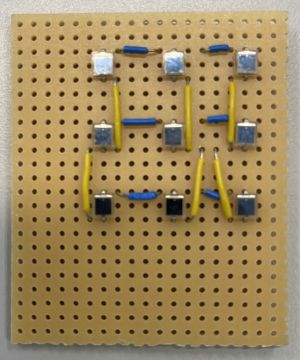

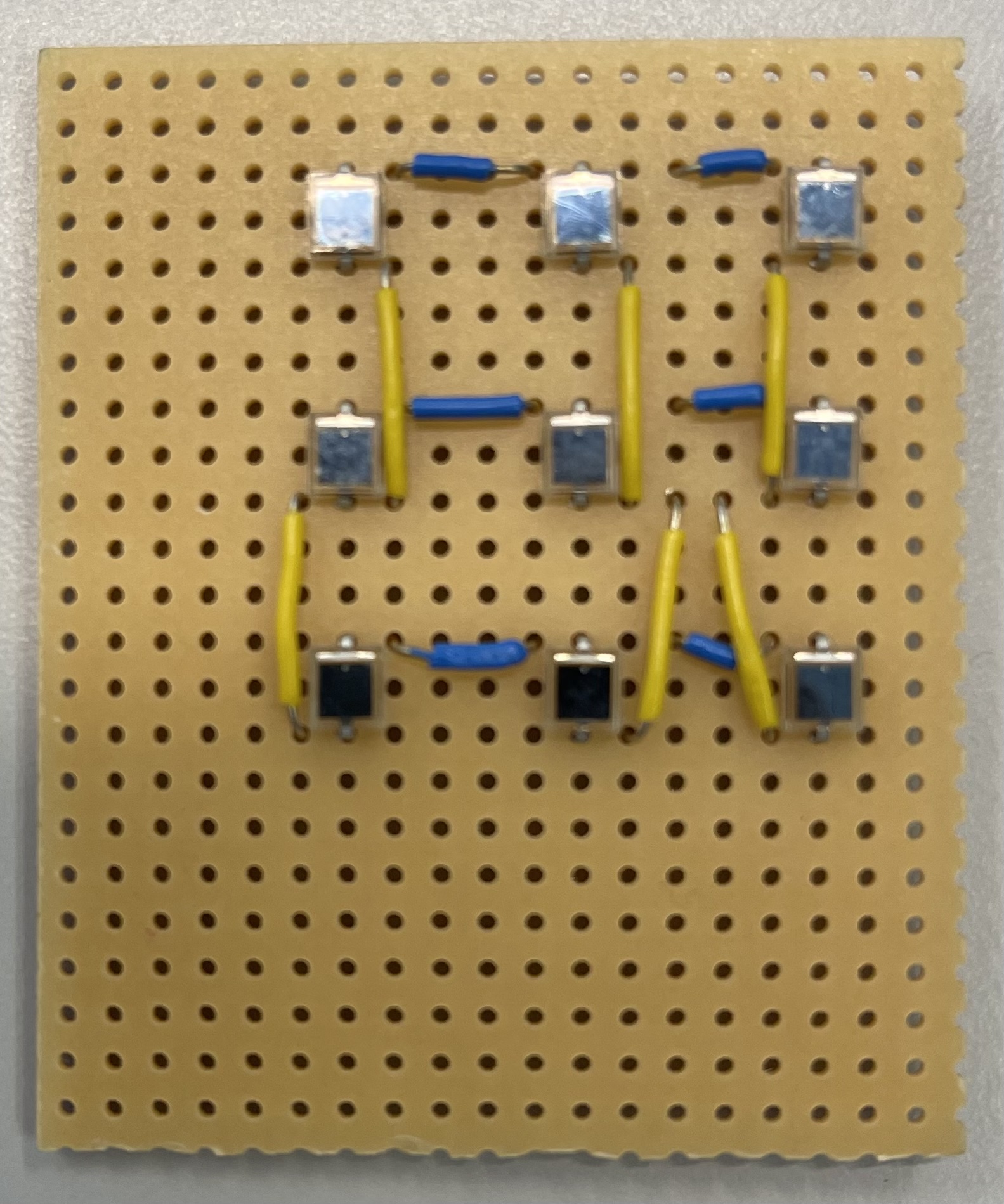

- Neun Photodioden (BPW 34)

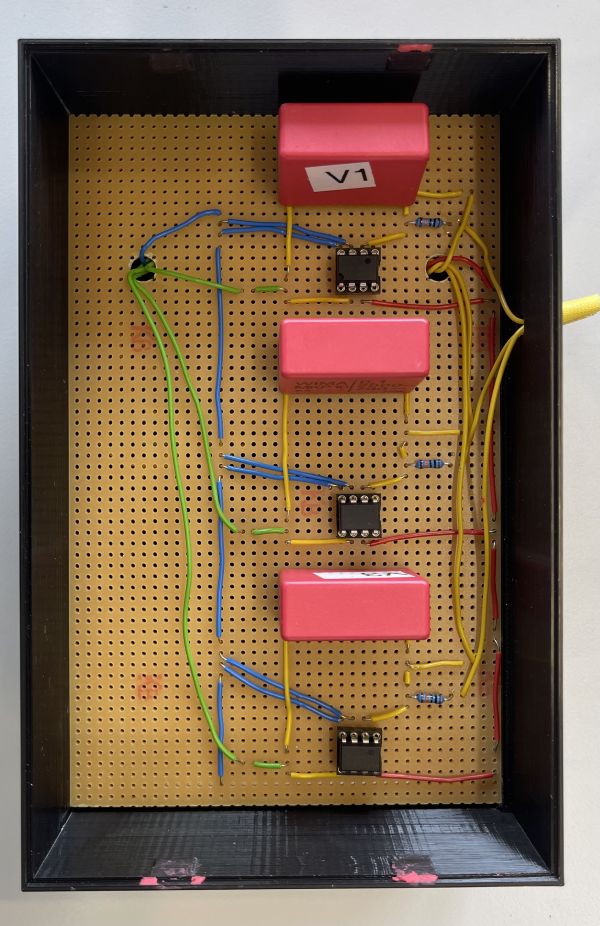

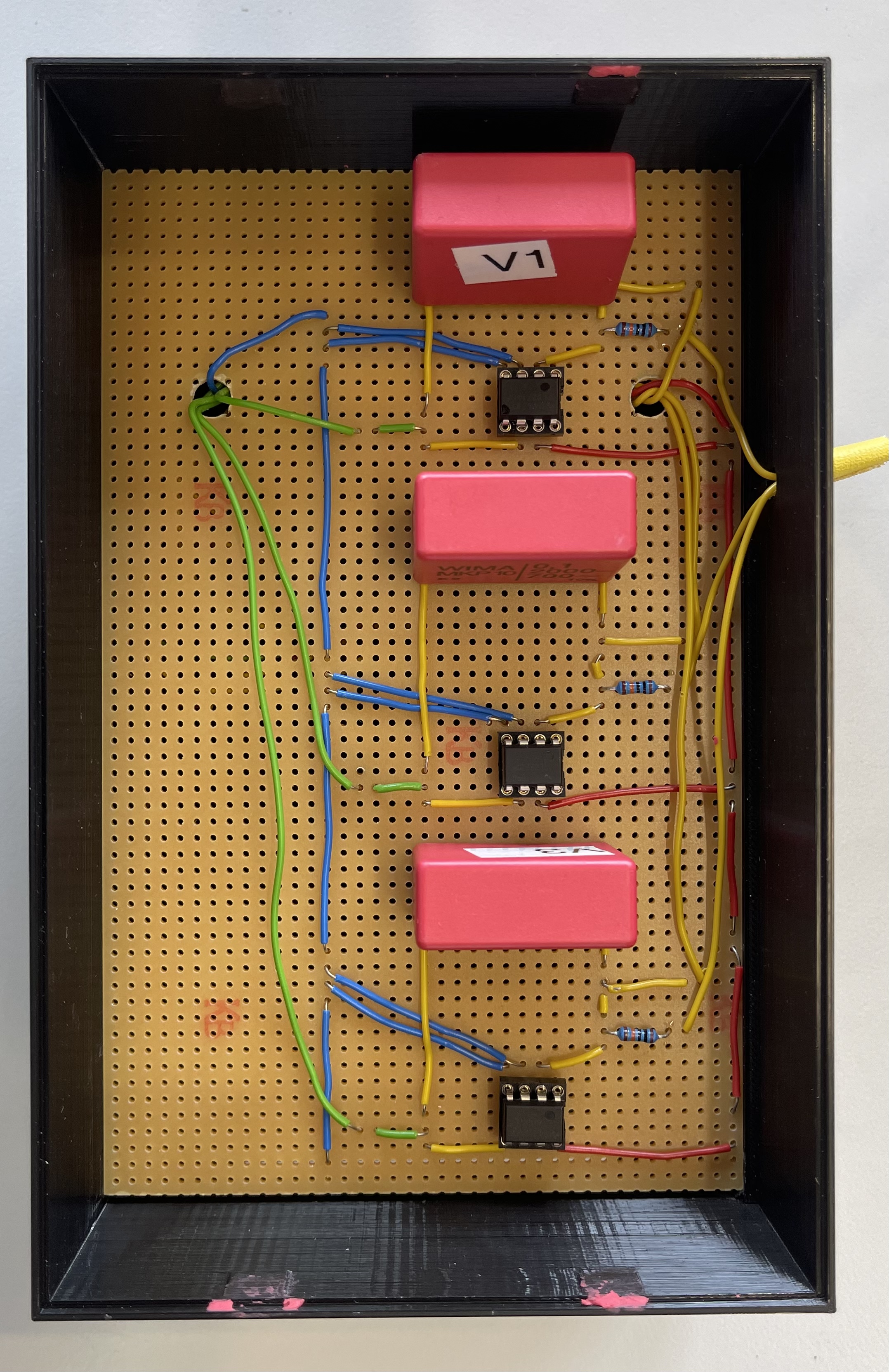

- Drei Operationsverstärker (TLC 271 ACP)

- Arduino Uno

- Drei Kondensatoren (1 µF)

- Drei Widerstände (100 kΩ)

- 3D gedrucktes Gehäuse

- Punktrasterplatine mit den Maßen 6 cm × 5 cm und 16 cm × 10 cm

- Lötkolben, Lötzinn, Silberdraht

Versuchsaufbau

- Schritt 1

- Die einzelnen Photodioden werden auf eine Platine gelötet zu einer 3x3 Pixelmatrix. Abbildung 2 stellt dies dar.

- Schritt 2

- Die 3x3 Pixelmatrix wird anschließend mit dem Versträrkerkonstrukt verbunden. Das Verstärkerkonstrunt kann der Abbildung 3 entnommen werden.

- Schritt 3

- Nun sollte der Schaltplan der Abbildung 4 gleichen.

- Schritt 4

- Daraufhin kann ein Gehäuse so gedruckt werden, sodass die Verstärkerkonstruktion hineinpasst.

- Schritt 5

- Die Verstärkerkonstruktion wird anschließend in das 3D gedruckte Gehäuse fixiert, sodass die 3x3 Pixelmatrix frei beweglich ist.

3D Druckvorlage

Versuchsdurchführung

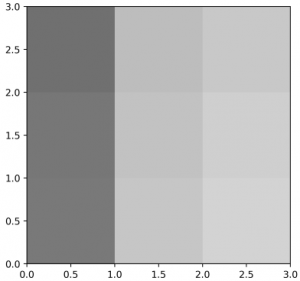

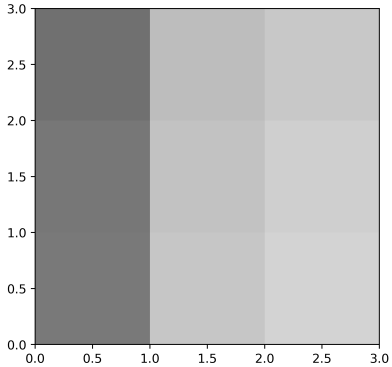

Die 3x3 Pixelmatrix wird in Richtung des abzulichteten Gegenstands ausgerichtet. Das dabei entstehende Signal wird mithilfe der Photodiodenverstärker verstärkt und an das Arduinomodul gesendet. Durch die Verwendung eines Pythonskrips werden die jeweiligen Helligkeiten der einzelnen Photodioden ausgelesen. Mithilfe eines Rasters werden die einzelnen Helligkeitswerte einem Grauton zugeordnet.

Software

- Angeführt wird das benutzte Pythonskript:Pythonskript

- Das verwendete Arduinoskript: Arduinoskript

Auswertung

Schwierigkeiten und ihre Lösungen

Eine fundamentaler Schwierigkeit, die sich gezeigt hat war die Auswahl der richtigen Software. Zuerst wurde versucht PyFirmata zu verwenden, jedoch stellte sich die Alternative, nämlich PySerial, als deutlich schnellere und unkompliziertere Variante heraus. Zudem erweist es den Vorteil, dass man später den Arduinoanteil von SuS programmieren lassen kann. Ein weiteres Problem waren defekte Kontakte im Steckbrett, sodass die Schaltung zwar richtig gesteckt war, jedoch dennoch nicht zu funktionieren schien. Behoben wurde das Problem durch das Spannungsmessen an jedem Kabel mithilfe eines Multimeters.

Fotos

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0