Lock-in-Verstärker: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Physik und ihre Didaktik Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

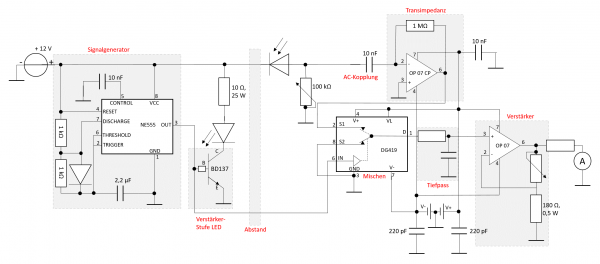

Mit einem Lock-in-Verstärker lassen sich kleine Wechselsignale sehr effizient und vor allem rauscharm messen. Der hier vorgestellte Schaltplan ist für das Experiment [[EXP:Bedeckungsversuch| | Mit einem Lock-in-Verstärker lassen sich kleine Wechselsignale sehr effizient und vor allem rauscharm messen. Der hier vorgestellte Schaltplan ist für das Experiment [[EXP:Bedeckungsversuch|Bedeckungsversuch]] gedacht und zeigt aber das Prinzip des Lock-in-Verstärkers sehr gut. Dieses lässt sich entsprechend mit einer Veränderung des Input-Signals an andere Messapparaturen anpassen und übertragen. | ||

__INHALTSVERZEICHNIS__ | __INHALTSVERZEICHNIS__ | ||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

</div> | </div> | ||

<div class="large-5 columns> | <div class="large-5 columns> | ||

[[Datei:BP_Lock-in_Plan. | [[Datei:BP_Lock-in_Plan.png|600px|thumb|right|Schaltplan der Verstärkerschaltung.]] | ||

</div> | </div> | ||

</div> | </div> | ||

Version vom 10. November 2023, 12:06 Uhr

Mit einem Lock-in-Verstärker lassen sich kleine Wechselsignale sehr effizient und vor allem rauscharm messen. Der hier vorgestellte Schaltplan ist für das Experiment Bedeckungsversuch gedacht und zeigt aber das Prinzip des Lock-in-Verstärkers sehr gut. Dieses lässt sich entsprechend mit einer Veränderung des Input-Signals an andere Messapparaturen anpassen und übertragen.

Überblick über die Schaltung

Benötigtes Material

- Punkt-Streifenrasterplatine mit den Maßen 10 cm 5 cm

- Lötkolben, Lötzinn, Silberdraht, Kupferlitze (0,14 mm), Zange

- Symmnetrische Spannungsversorgung (DC, ± 15 V, max. 500 mA)

- 3D-Drucker

- 3D-Druck-Modell für die Box und den Deckel

- 7 Bananenbuchsen, 4 mm (3 rote, 3 blaue, 1 schwarze)

- Lötbare Schraubklemmen (zwei 2-polige und eine 3-polige)

- 2 Operationsverstärker (hier: OP27[1])

- R1 = 47 kΩ, R2 = R6 = 10 kΩ, R3 = 330 Ω, R4 = 100 Ω, R5 = 4,7 kΩ, R7 = 220 Ω

- C1 = C6 = 10 μF, C2 = C7 = 22 μF, C3 = C8 = 1 nF}, C4 = 100 nF, C5 = 1 μF

Versuchsaufbau

- Schritt 1

- Zunächst muss die Schaltung auf der Punkt-Streifenrasterplatine geplant werden. Dazu kann es sich lohnen vorher festzulegen an welchen Positionen sich die Anschlusskleppen und die Operationsverstärker befinden sollen.

- Schritt 2

- Nun kann die Schaltung gelötet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bauteile auf der unbeschichteten Seite platziert werden.

- Schritt 3

- Bevor es nun weiter geht sollte die Schaltung getestet werden. Dazu kann ein Spannungssignal eines Frequenzgenerators mit einer Amplitude von 10 mV und einer Frequenz zwischen 70 Hz und 16 kHz an den Eingang der Schaltung angelegt werden. Mit einem Multimeter kann so die Spannung an verschiedenen Stellen der Schaltung gemessen und so die Funktionsfähigkeit der Schaltung überprüft werden.

- Schritt 5

- An jede der Buchsen wird nun ein 5 cm langes Stück der Kupferlitze gelötet. Die Buchsen können dann in die dafür vorgesehenen Löcher eingesetzt und mit den beiden Muttern festgeschraubt werden. Die anderen Enden der Kupferlitzen werden dann in die dafür vorgesehenen Anschlussklemmen eingesetzt und festgeschraubt.

- Schritt 6

- Deckel drauf und mit einem Beschriftungsgerät entsprechend beschriften.

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0- ↑ Analog Devices: Low Noise, Precision Operational Amplifier, Data Sheet OP27. Link: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP27.pdf