Kräfte an der schiefen Ebene: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Physik und ihre Didaktik Wiki

| Zeile 46: | Zeile 46: | ||

== Mögliche Schülerschwierigkeiten == | == Mögliche Schülerschwierigkeiten == | ||

* Bei diesem Experiment ist die Skala der Federkraftmesser nur schwer für die SuS zu erkennen. Es muss also bei der Auswahl der Federkraftmesser auf eine möglichst einfach zu lesende Skala | * Bei diesem Experiment ist die Skala der Federkraftmesser nur schwer für die SuS zu erkennen. Es muss also bei der Auswahl der Federkraftmesser auf eine möglichst einfach zu lesende Skala geachtet werden. | ||

geachtet werden. | |||

== Schülervorstellungen, die hier relevant werden == | == Schülervorstellungen, die hier relevant werden == | ||

Version vom 1. März 2023, 08:54 Uhr

Mithilfe dieses Experiments soll die Abhängigkeit der Hangabtriebskraft und der Normalkraft vom Neigungswinkel der schiefen Ebene und der Gewichtskraft des Wagens untersucht werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten das Wirkungsgefüge dieser drei Kräfte bildlich darzustellen.

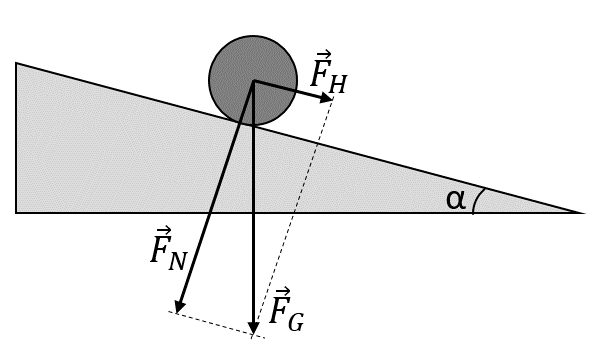

Im linken Bild wird die Gewichtskraft des Wagens als gegeben vorausgesetzt. Dieser Vektor wird dann in zwei zueinander senkrecht stehende Kräfte zerlegt. Dabei werden die Komponenten so gewählt, dass die eine Kraft parallel (Hangabtriebskraft ) und die andere Kraft senkrecht (Normalkraft ) zur schiefen Ebene verlaufen. Es gilt dann:

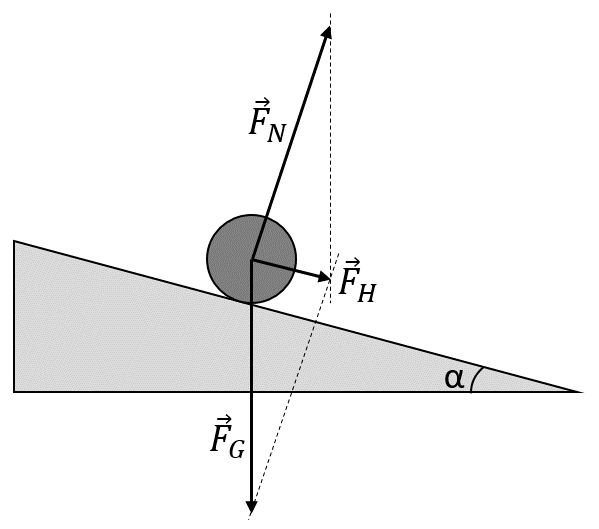

Im rechten Bild dagegen wird die Hangabtriebskraft als resultierende Kraft aus der Normalkraft und der Gewichtskraft berechnet. Hier stellt die Normalkraft, gegensätzlich zur oberen Betrachtung, die Kraft der Fahrbahn auf den Wagen dar. Es gilt dann:

In beiden Fällen lassen sich die Hangabtriebskraft und die Normalkraft berechnen durch:

Diese beiden Formeln sollen mithilfe dieses Experiments plausibilisiert werden.

Didaktischer Rahmen

Fachdidaktische Zielsetzung

Mit diesem Experiment soll den Schülerinnen und Schülern (SuS) das physikalische Konzept der resultierenden Kraft bzw. Kräftezerlegung näher gebracht werden.

Nötige Vorkenntnisse

Damit dieses Experiment sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden kann müssen die SuS den Kraftbegriff und dann Prinzip der vektoriellen Addition von Kräften verinnerlicht haben. Deshalb muss klar sein, dass es sich bei der Kraft um eine vektorielle Größe handelt mit einem Betrag und einer Richtung. Außerdem muss den SuS das Funktionsprinzip eines Federkraftmessers bekannt sein.

Mögliche Schülerschwierigkeiten

- Bei diesem Experiment ist die Skala der Federkraftmesser nur schwer für die SuS zu erkennen. Es muss also bei der Auswahl der Federkraftmesser auf eine möglichst einfach zu lesende Skala geachtet werden.

Schülervorstellungen, die hier relevant werden

Bei diesem Experiment spielen zwei Schülervorstellungene eine zentrale Rolle. Zum einen ist es für die SuS schwer zu verstehen, dass auch Körper, die sich nicht bewegen können, Kräfte ausüben können. So übt hier die Fahrbahn eine genauso große Kraft auf den Wagen aus wie der Wagen auf die Fahrbahn. In den Augen der SuS können allerdings nur Kräfte von \grqq aktiven\glqq Körpern ausgeübt werden. Die zweite relevante Schülervorstellung beruht auf der meist unvollstädnigen Erklärung des dritten Newtonschen Axioms. So ist da besonders wichtig, dass die beiden entgegengesetzten Kräfte an verschiedenen Körpern angreifen. Wäre das nicht der Fall könnten sich keine Körper bewegen. Auch hier ergänzen sich die Normalkraft des Wagens auf die Fahrbahn und die Gegenkraft der Fahrbahn auf den Wagen zu solch einem Pärchen[1].

| Klassenstufe | Klasse 9/10 |

|---|---|

| Kategorie | Mechanik: Dynamik |

| Einordnung in den Bildungsplan von BW | Kapitel, Abschnitt 3.3.5.2 (1) |

| Quantitativ/Qualitativ | Quantitativ |

|---|---|

| Demo-/Schülerexperiment | Demonstrationsexperiment |

| Unterrichtsphase | Erarbeitungsphase |

| Einzelversuch/Versuchsreihe | Versuchsreihe |

Versuchsanleitung

Benötigtes Material

- 2 Stativfüße

- 2 Stativstangen (75 cm)

- 2 Fahrbahnen mit Verbindungsstück (hier von PASCO)

- 2 Befestigungen für die Fahrbahn an Stativstangen

- 2 Federkraftmesser (1 N)

- 1 Stativhaken

- 1 Rolle mit Eisenkern (460 g)

- Faden

- Winkelmesser mit Knetmasse oder Tesafilm

Versuchsaufbau

- Schritt 1

- Zuerst werden die beiden Stativstangen an den beiden Stativfüßen befestigt. Die Fahrbahn wird dann mithilfe von zwei Befestigungen an den Stativstangen so befestigt, dass ein Ende der Fahrbahn die Tischplatte berührt.

Versuchsdurchführung

Beschreibe hier genauer was man zur Durchführung tun muss. Aus was muss dabei geachtet werden?

Auswertung

Hier sollen Diagramme, Werte und eine Fehlerabschätzung zum Experiment hin. Gegebenenfalls können hier auch Gleichungen eingebunden werden. Mathematische Ausdrücke werden durch den <math>-Tag initiiert:

Beim Vergleich mit Literaturwerten oder ähnlichem sollte durch die Referenzumgebung <ref> auf geeignete Quellen verwiesen werden, diese erscheinen dann auch automatisch am Seitenende.[2]

Fehlerabschätzung

Mögliche Probleme und ihre Lösungen

Treten beim Experiment häufiger Fehler auf? Bitte beschreibe sie hier.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch umkippende Versuchsaufbauten und sich lösende Teile.

Fotos

Am Ende des Dokuments kommt eine Galerie aller Bilder, die zu diesem Experiment unter dem Namensraum "Datei:" bereits vorhanden sind. Im Allgemeinen lohnt es sich häufig auch, bereits bestehende Texte und deren Syntax zu betrachten:

<div class="row">

<div class="large-4 large-centered columns">

<ul class="example-orbit" data-orbit>

<li>

[[Datei:Bild.png|slide 1]]

<div class="orbit-caption">

Bildbeschreibung

</div>

</li>

</ul>

</div>

</div>

Literatur

- ↑ Schecker, Horst; Wilhelm, Thomas; Hopf, Martin; Duit Reinders (Hrsg.) (2018): Schülervorstellungen und Physikunterricht. Berlin: Springer-Verlag GmbH, S. 14.

- ↑ Website Abteilung Physik und ihre Didaktik Abgerufen am 31.08.2021

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0