Michelson Interferometer mit Ultraschallwellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Physik und ihre Didaktik Wiki

| Zeile 80: | Zeile 80: | ||

<div class="large-8 columns"> | <div class="large-8 columns"> | ||

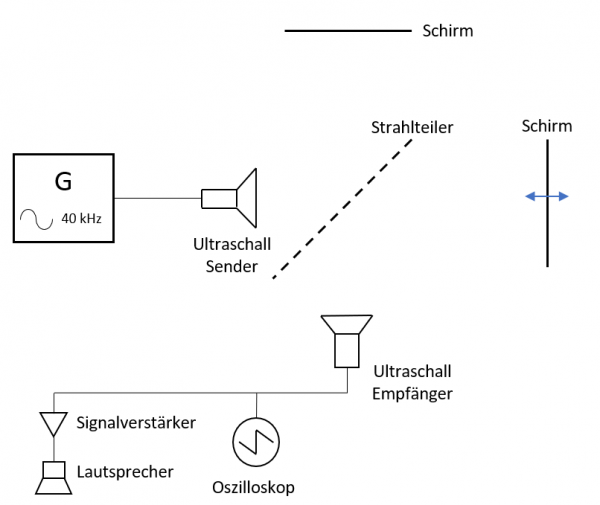

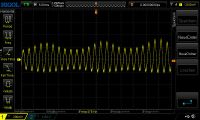

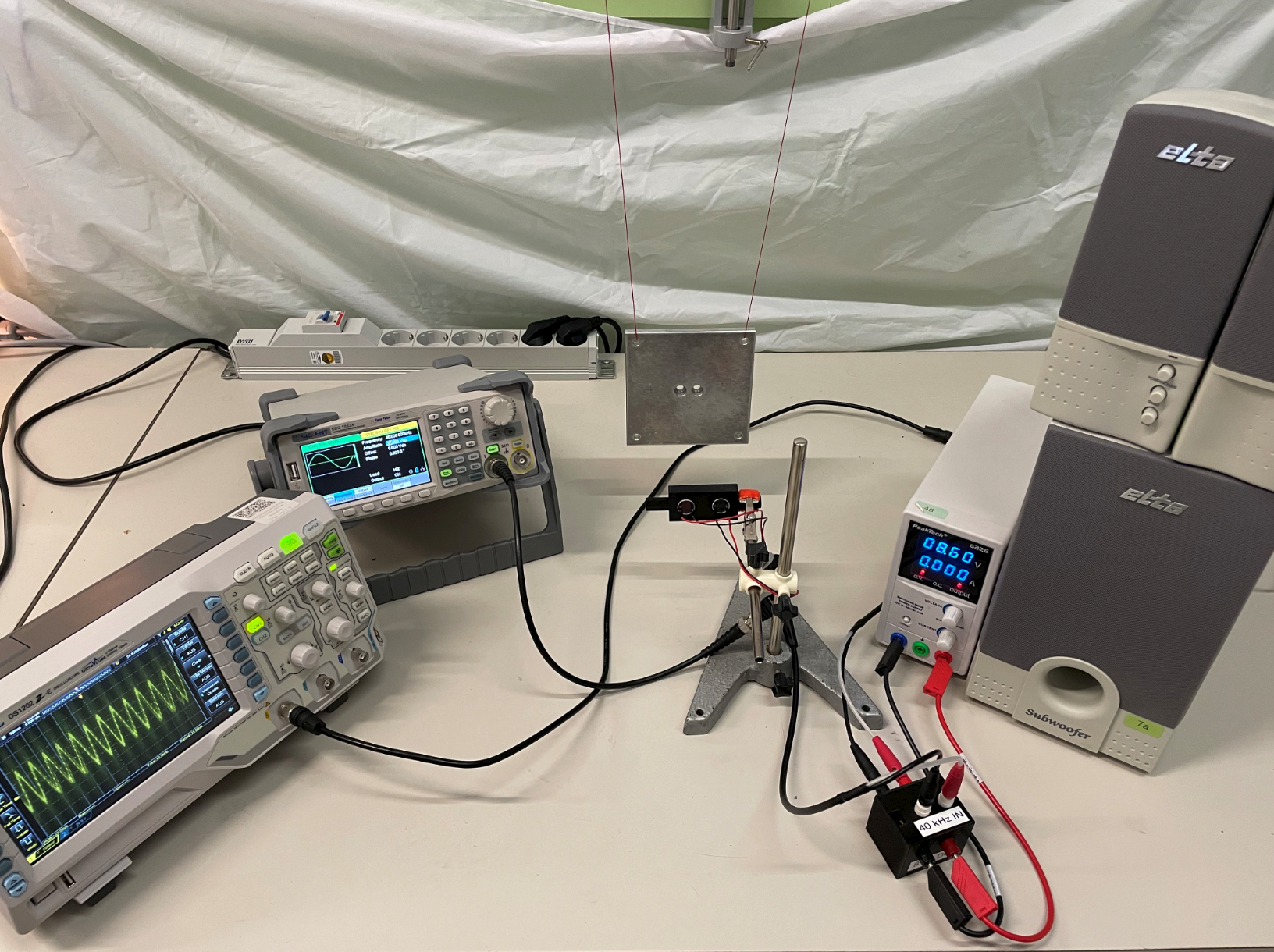

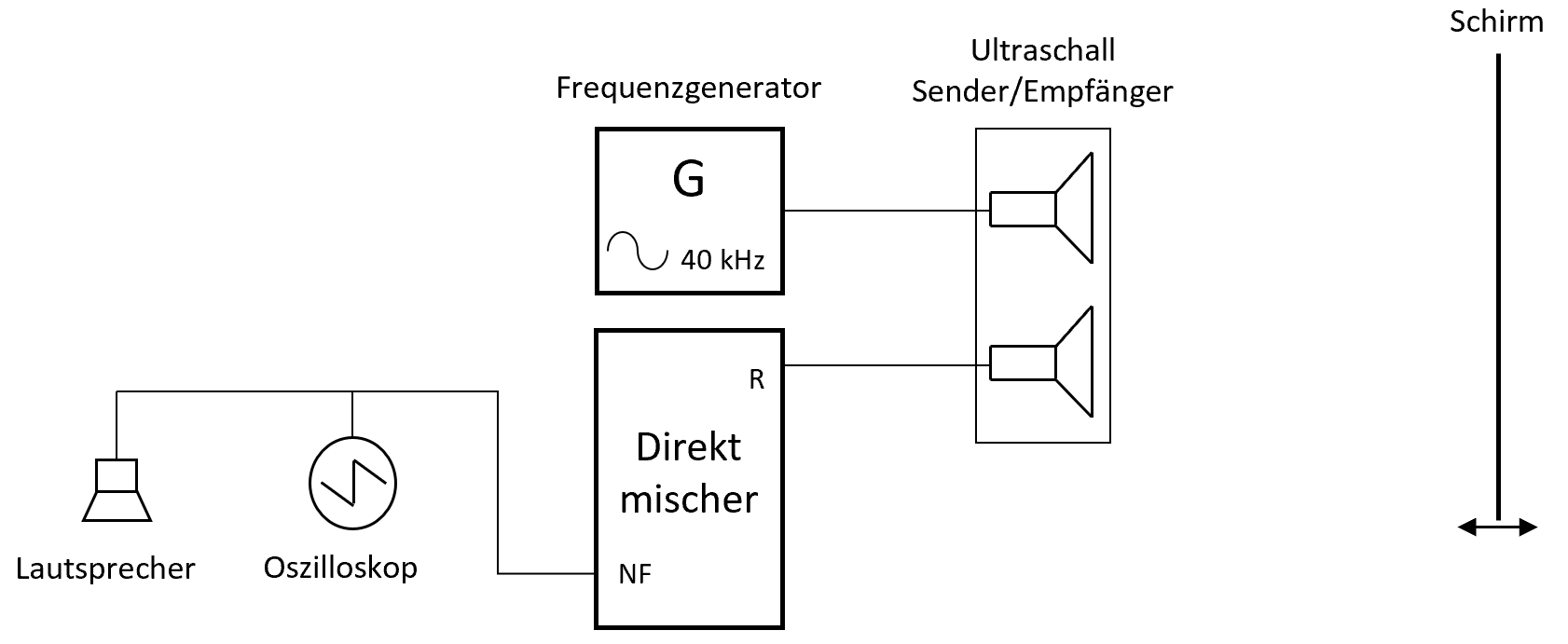

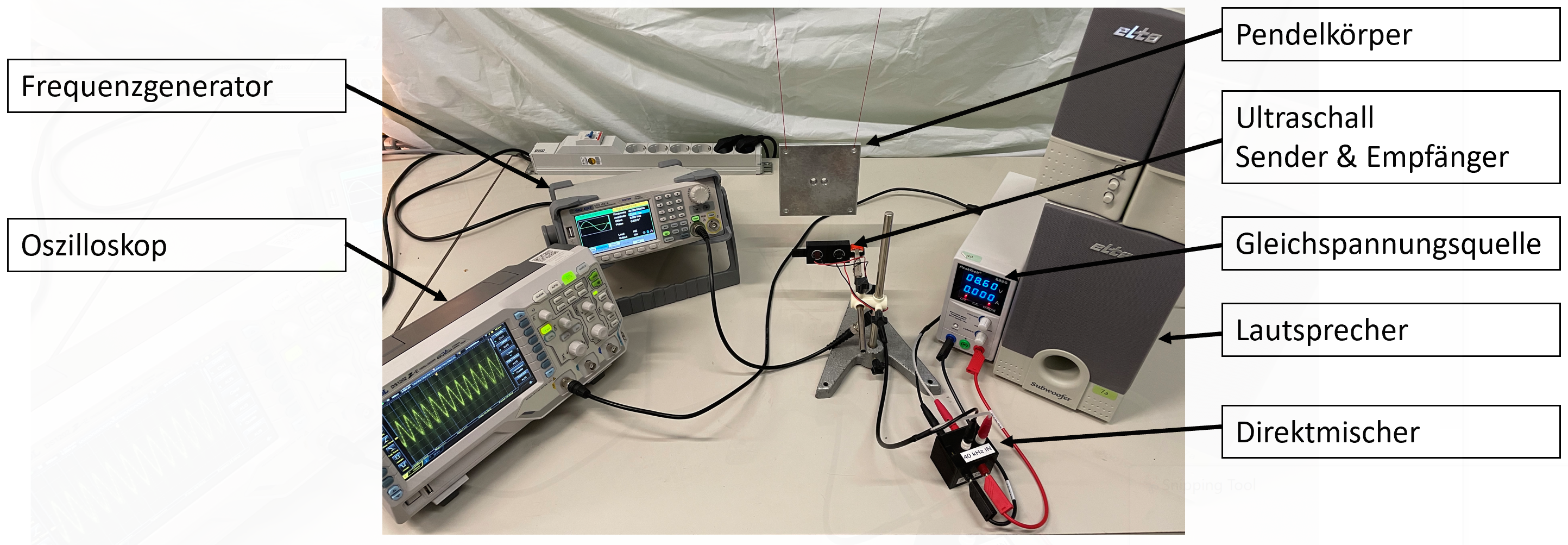

; Schritt 1: Zunächst wird | ; Schritt 1: Zunächst wird das Interferometer aufgebaut. Der Ultraschallsender wird auf einen <i>Strahlteiler</i> gerichtet. Dafür wird ein Rahmen mit Frischhaltefolie bespannt und in einem Winkel von 45° zum Sender in der Mitte des Interferometers platziert. | ||

; Schritt 2: | ; Schritt 2: Die beiden aufgteilten Ultraschallwellen führen jeweils zu einem Schirm und werden dort reflektiert. Ein Schirm wird fest auf der Bohrplatte montiert, ein weiterer Schirm ist beweglich. Es ist darauf zu achten, dass die Positionsänderung des Schirm gemessen werden kann. Dazu eignet sich eine Schiene mit Millimeterskalierung. | ||

; Schritt 3: | ; Schritt 3: Die reflektierten Signale führen wieder zum <i>Strahlteiler</i> und überlagern sich dort. Der Ultraschallempfänger detektiert das Signal. Beim Aufbau des Interferometers ist darauf zu achten, dass alle Bauteile auf gleicher Höhe montiert werden. | ||

; Schritt 4: Der | ; Schritt 4: Der Ultraschallsender wird an den Frequenzgenerator angeschlossen und mit <math>f = 40~\mathrm{kHz}</math> betrieben. Der Empfänger wird an ein Oszilloskop angeschlossen. Die Verwendung eines Lautsprechers ist optional und empfiehlt sich bei einer qualitativen Versuchsdurchführung. | ||

; Schritt 5: | ; Schritt 5: Neben der Berechnung der Schallgeschwindigkeit der Umgebungsluft kann auch die Schallgeschwindigkeit von Kohlenstoffdioxid mit kleinen Änderungen im Versuchsaufbau gemessen werden. Dazu wird das Interferometer in ein Aquarium gestellt und mit Kohlenstoffdioxid gefüllt. Eine Gaskartusche zum Aufsprudeln von Leitungswasser kann dazu verwendet werden. | ||

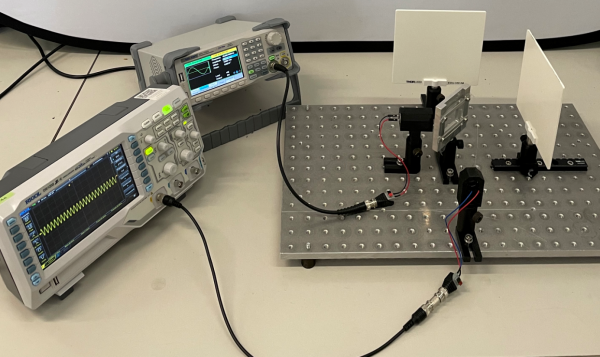

; Hinweis: Die Aufnahmen für den Ultraschallsender und -empfänger werden mit einem 3D Drucker angefertigt. Dadurch wird die Ausrichtung erleichtert und es wird sichergestellt, dass sich Sender und Empfänger auf gleicher Höhe befestigen. Der Aufbau des Interferometers muss präzise sein und darf sich während der Versuchsdurchführung nicht verstellen. Die Verwendung von Stativmaterial ist dafür ungeeignet. Bei dem hier beschriebenen Versuchsaufbau wird der Systembau der Firma ThorLabs verwendet. | |||

</div> | </div> | ||

<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||

[[Datei:EXP Wellen | [[Datei:EXP Wellen Interferometer Aufbauskizze.PNG|600px|thumb|right||Skizze für den Versuchsaufbau. Der Frequenzgenerator wird an den Ultraschallsender angeschlossen. Das Signal des Empfängers führt zum Oszilloskop.]] | ||

[[Datei:EXP Wellen | [[Datei:EXP Wellen Interferometer Aufbau.PNG|600px|thumb|right||Der vollständige Aufbau gemäß der Aufbauskizze. Für das Interferometer wird der Systembau der Firma ThorLabs verwendet. Der Ultraschallsender wird mit einer Frequenz von <math>f=40~/mathrm{kHz}</math> betrieben. Die Auswertung des Empfängersignals erfolgt am Oszilloskop.]] | ||

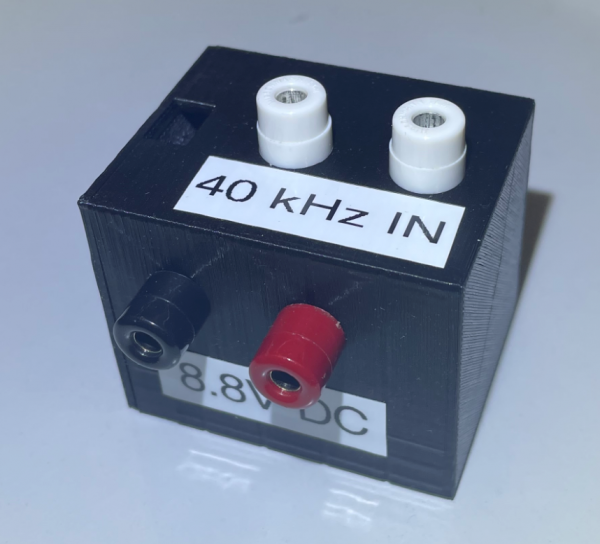

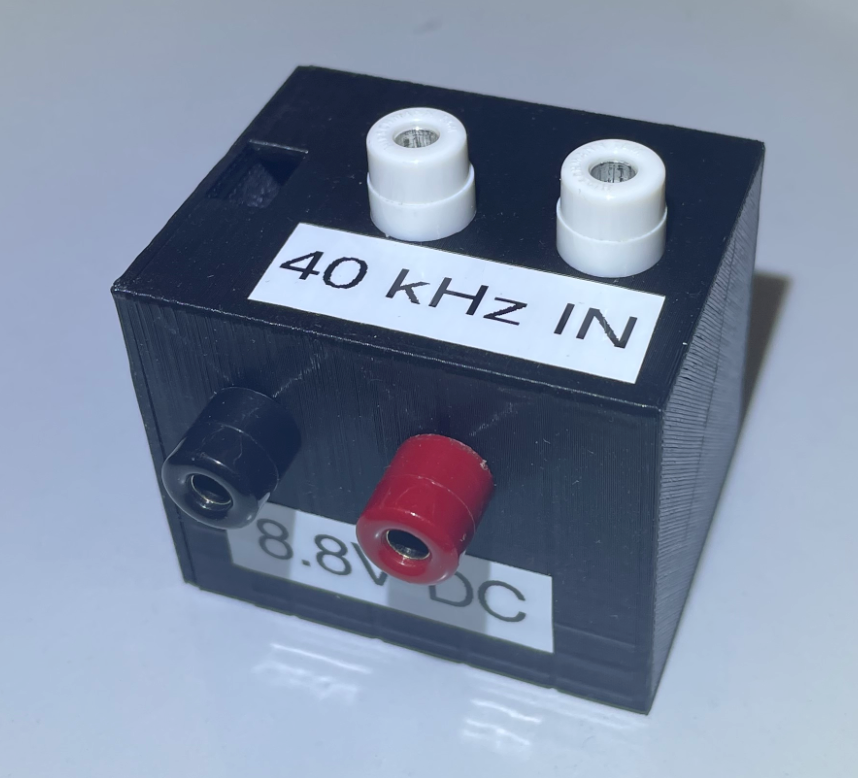

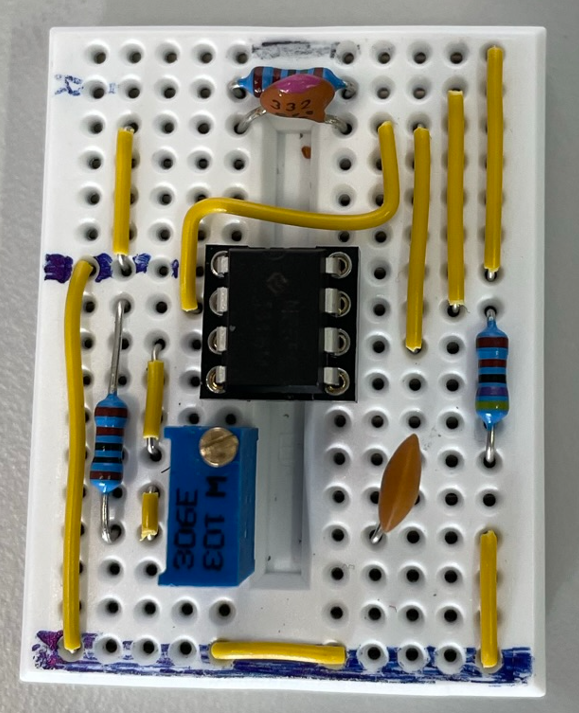

[[Datei:EXP Wellen Dopplereffekt Black Box.PNG|600px|thumb|right||Im Schulunterricht kann, je nach Zielgruppe, der Frequenzmischer als "Black Box" vorgestellt werden. Die Ein- und Ausgänge sind so beschriftet, dass ein Aufbau nach der Aufbauskizze möglich ist.]] | [[Datei:EXP Wellen Dopplereffekt Black Box.PNG|600px|thumb|right||Im Schulunterricht kann, je nach Zielgruppe, der Frequenzmischer als "Black Box" vorgestellt werden. Die Ein- und Ausgänge sind so beschriftet, dass ein Aufbau nach der Aufbauskizze möglich ist.]] | ||

Version vom 16. November 2023, 13:57 Uhr

An einem Interferometer überlagern sich die Ultraschallwellen in Abhängigkeit der Schirmposition konstruktiv oder destruktiv. Das Empfängersignal wird an einem Oszilloskop ausgewertet. Über den Abstand des Schirms zwischen zwei Interferenzpositionen wird die Wellenlänge und anschließend die Schallgeschwindigkeit berechnet. Durch den Versuch werden die Inhalte Amplitude, Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit thematisiert.

Theoretische Zusammenfassung

Im grundlegendsten Aufbau ist das Michelson Interferometer ist als Messmethode für Längenänderungen bekannt. Die Messauflösung liegt bei Licht im Bereich einer halben Wellenlänge. Dabei wird ein Laserstrahl auf einen Strahlteiler gerichtet. Die beiden Laserstrahlen treffen jeweils auf einen Spiegel und werden dort reflektiert. Dabei ist ein Spiegel beweglich und der andere fest. Die reflektierten Lichtwellen treffen beim Strahlteiler wieder aufeinander und überlagern sich dort. Je nach Position des beweglichen Spiegels kommt es am Strahlteiler entweder zur konstruktive oder destruktive Interferenz. Auf einem Schirm ist dann das Interferenzbild zu sehen. Umso geringer die Wellenlänge des Lasers, desto sensitiver die Messung, denn mit der Verschiebung des beweglichen Spiegels kommt es im Abstand von abwechselnd zur konstruktiven und destruktiven Interferenz. Das bedeutet, dass sich der bewegliche Spiegel um

bewegt haben muss. Bei der Verwendung eines grünen Lasers mit einer Wellenlänge von kann durch ein Interferometer eine Positionsänderung von

am beweglichen Spiegel gemessen werden. Das Interferometer funktioniert nicht nur mit Licht, sondern mit jeder Art von Wellen. In diesem Fall werden Ultraschallwellen eingesetzt. Die Gleichung

erlaubt einen Zusammenhang zwischen Frequenz, Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit. Durch die experimentelle Messung der Wellenlänge wird bei bekannter Frequenz die Schallgeschwindigkeit berechnet.

Didaktischer Rahmen

Fachdidaktische Zielsetzung

In Abhängigkeit der Klassenstufe sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) qualitative physikalische Größen unter Verwendung der Fachsprache beschreiben können. Bei diesem Experiment wird die Wellenlänge einer Ultraschallwelle gemessen und anschließend die Schallgeschwindigkeit berechnet. Neben dem korrekten Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung müssen die Messergebnisse richtig interpretiert werden.

Nötige Vorkenntnisse

Für ein besseres Verständnis sollten bei diesem Experiment der Frequenzbegriff bereits geklärt sein. Auch der Frequenzgenerator sollte vor dem Experiment vorgestellt werden. Der für den Menschen hörbare Frequenzbereich ist bekannt und ab welchen Frequenzen von Ultraschall gesprochen wird. Bei der Darstellung mit einem Oszilloskop sollte auch der Begriff Amplitude bekannt sein und wie sich eine konstruktive bzw. destruktive Interferenz am Oszilloskop darstellt.

Mögliche Schülerschwierigkeiten

Bei einem Schülerexperiment können Probleme bei der Bedienung des Oszilloskopes auftreten. Bei einem Demonstrationsexperiement ist darauf zu achten, dass alle Schülerinnen und Schüler eine gute Sicht auf die Anzeige des Oszilloskopes haben. Vor der Versuchsdurchführung muss auf den Aufbau eines Interferometers eingegangen werden, damit die Lernenden die Messergebnisse richtig interpretieren können.

Schülervorstellungen, die hier relevant werden

Im kindlichen Alter gehen Schülerinnen und Schüler (SuS) oft davon aus, dass ein Ton als punktförmiges Teilchen durch den Raum fliegt und aus einem Körper (wie zum Beispiel einer Stimmgabel) herausgeschlagen wird. In den Klassen 7/8 sowie 11/12 besteht diese Vorstellung meistens nicht mehr. Den SuS ist bewusst, dass sich Schall wellenförmig ausbreitet. Bei der Ausbreitung von Schallwellen gehen SuS davon aus, dass sich höhere Frequenzen schneller fortbewegen als tiefere.[1]

| Klassenstufe | Klasse 11/12 & 7/8 |

|---|---|

| Kategorie | Wellen & Akustik |

| Einordnung in den Bildungsplan von BW | 3.4.4 (1) / 3.5.4 (1) / 3.6.4 (1) & 3.2.2 (1) |

Versuchsanleitung

Benötigtes Material

- • Frequenzgenerator

- • Oszilloskop

- • Aktive Lautsprecher (optional)

- • Ultraschallsender (UST-40T) und -empfänger (UST-40R) 40 kHz

- • Bohrplatte zum Aufbau eines Interferometers

- • Halterungen für Ultraschallsender und -empfänger, die kompatibel mit Bohrpatte sind

- • Halterungen für die beiden Schirme, die kompatibel mit Bohrpatte sind

Versuchsaufbau

- Schritt 1

- Zunächst wird das Interferometer aufgebaut. Der Ultraschallsender wird auf einen Strahlteiler gerichtet. Dafür wird ein Rahmen mit Frischhaltefolie bespannt und in einem Winkel von 45° zum Sender in der Mitte des Interferometers platziert.

- Schritt 2

- Die beiden aufgteilten Ultraschallwellen führen jeweils zu einem Schirm und werden dort reflektiert. Ein Schirm wird fest auf der Bohrplatte montiert, ein weiterer Schirm ist beweglich. Es ist darauf zu achten, dass die Positionsänderung des Schirm gemessen werden kann. Dazu eignet sich eine Schiene mit Millimeterskalierung.

- Schritt 3

- Die reflektierten Signale führen wieder zum Strahlteiler und überlagern sich dort. Der Ultraschallempfänger detektiert das Signal. Beim Aufbau des Interferometers ist darauf zu achten, dass alle Bauteile auf gleicher Höhe montiert werden.

- Schritt 4

- Der Ultraschallsender wird an den Frequenzgenerator angeschlossen und mit betrieben. Der Empfänger wird an ein Oszilloskop angeschlossen. Die Verwendung eines Lautsprechers ist optional und empfiehlt sich bei einer qualitativen Versuchsdurchführung.

- Schritt 5

- Neben der Berechnung der Schallgeschwindigkeit der Umgebungsluft kann auch die Schallgeschwindigkeit von Kohlenstoffdioxid mit kleinen Änderungen im Versuchsaufbau gemessen werden. Dazu wird das Interferometer in ein Aquarium gestellt und mit Kohlenstoffdioxid gefüllt. Eine Gaskartusche zum Aufsprudeln von Leitungswasser kann dazu verwendet werden.

- Hinweis

- Die Aufnahmen für den Ultraschallsender und -empfänger werden mit einem 3D Drucker angefertigt. Dadurch wird die Ausrichtung erleichtert und es wird sichergestellt, dass sich Sender und Empfänger auf gleicher Höhe befestigen. Der Aufbau des Interferometers muss präzise sein und darf sich während der Versuchsdurchführung nicht verstellen. Die Verwendung von Stativmaterial ist dafür ungeeignet. Bei dem hier beschriebenen Versuchsaufbau wird der Systembau der Firma ThorLabs verwendet.

Versuchsdurchführung

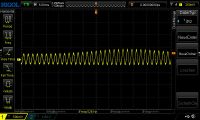

Nach der Einstellung des Direktmischers wird am Oszilloskop die Schwebungsfrequenz im Ruhezustand dargestellt. Für die Versuchsdurchführung wird das Pendel in Schwingung versetzt. Die Schwebungsfrequenz wird niedriger, wenn sich das Pendel von der Ultraschallsensorik entfernt. Auf der anderen Seite steigt die Frequenz, wenn sich das Pendel auf die Schallquelle zubewegt. Die minimale Frequenz beträgt in diesem Fall und die maximale Frequenz . Es wird davon ausgegangen, dass das Pendel nur schwach gedämpft wird. Damit ist der Betrag der Geschwindigkeit des Schirms in beide Bewegungsrichtungen gleich groß.

Das Experiment kann qualitativ und quantitativ ausgewertet werden. Bei der quantitativen Auswertung wird auf die Messprogramme des Oszilloskops zurückgegriffen. Dabei wird die maximale und minimale Frequenz angezeigt. In der nebenstehenden Abbildung sind die beiden Frequenzen zu sehen.

Auswertung

Mit den gemessenen Frequenzen wird zunächst der Mittelwert berechnet. Im Idealfall entspricht der Mittelwert der zuvor eingestellten Ruhefrequenz. Die berechnete Ruhefrequenz beträgt

und damit weicht die Frequenz um ab. Mit dieser Frequenzabweichung wird die maximale Geschwindigkeit des Pendels berechnet. Diese ist

Bei einer bekannten Pendellänge kann mit diesem Ergebnis die Auslenkung des Pendels berechnet werden. Dadurch ist eine Wiederholung des vorherigen Themenbereichs Schwingungen möglich.

In der Klassenstufe 7/8 kann der Versuch mit Lautsprechern qualitativ durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schülern hören die Frequenzänderung des Tones in Abhängigkeit davon, ob sich das Pendel zur Sensorik hin oder wegbewegt.

Fehlerabschätzung

Mögliche Probleme und ihre Lösungen

- • Schülerinnen und Schüler können Schwierigkeiten dabei haben, warum Ultraschall nicht hörbar ist aber am Lautsprecher ein hörbarer Ton entsteht. Es ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die eingestellte Modulation, also die einhüllende Frequenz, hörbar ist.

- • Bei einem Schülerexperiment können Probleme bei der Bedienung des Oszilloskopes auftreten. Bei einem Demonstrationsexperiement ist darauf zu achten, dass alle Schülerinnen und Schüler eine gute Sicht auf die Anzeige des Oszilloskopes haben.

- • Während der Pendelbewegung verändert sich die Amplitude der Modulationsfrequenz. Zudem verschiebt sich bei der Pendelbewegung auch die Phase, was am Lautsprecher ein Rauschen hervorrufen kann. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass sich durch die Pendelbewegung auch die Frequenz verändert.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch umkippende Versuchsaufbauten und sich lösende Teile. Durch den unsachgemäßen Gebrauch und/oder die Verwendung eines mangelhaften Geräts und/oder Anschlussleitung kann es zu lebensgefährlichen Körperströmen kommen. Von der Ultraschallquelle können Gefahren für Tiere ausgehen. Bei falscher Einstellung des Verstärkers und Lautsprechers können laute unangenehme Töne entstehen, welche Kopfschmerzen hervorrufen können.

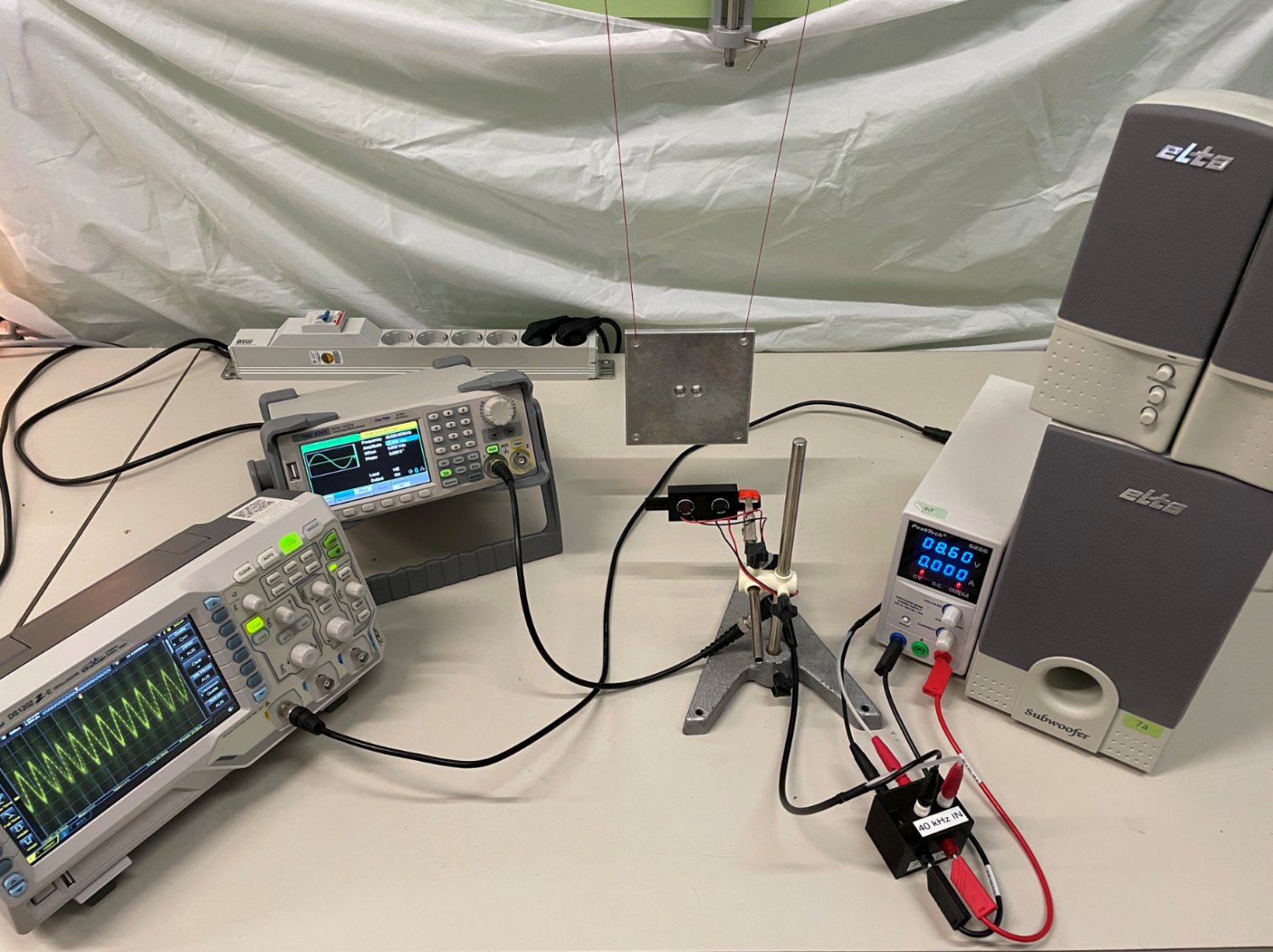

Fotos

Literatur

- ↑ Schecker, Horst et. al. (2018): Schülervorstellungen und Physikunterricht. Springer Verlag.

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0

Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0